Илья Репин. 17 Октября 1905

Илья Репин. 17 Октября 1905

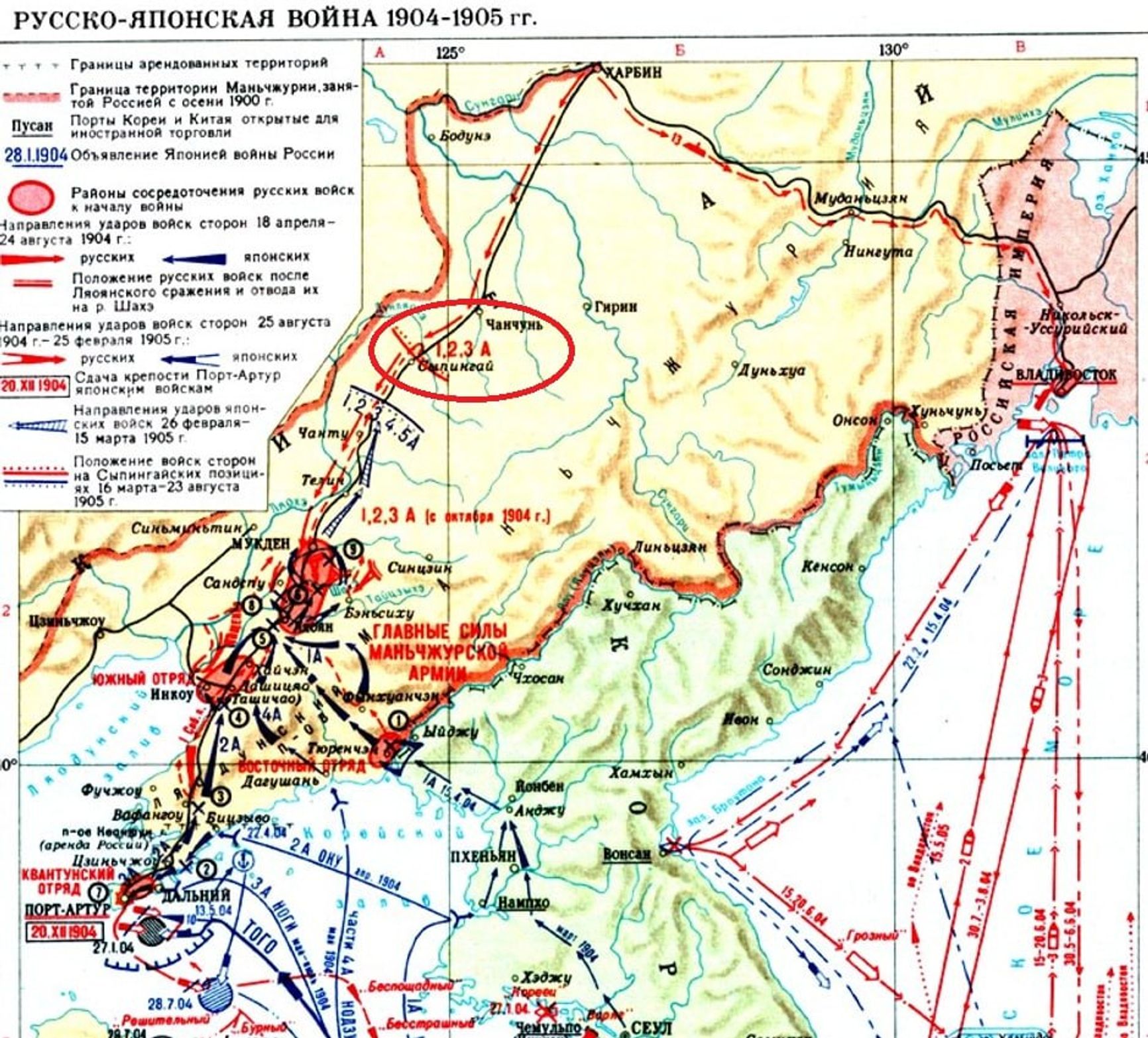

Отсутствие успехов на украинском фронте и накопившаяся усталость от войны влияет на общественные настроения, хотя на поверхности это пока и не проявляет себя (если не считать осторожного ропота Z-военкоров). Однако опыт российской истории показывает, что неудачные военные кампании приводят к тому, что даже самые преданные апологеты политического и военного руководства могут потерять свою лояльность. 120 лет назад в Российской империи после поражения в русско-японской войне от власти отвернулись ярые сторонники самодержавия. Предполагавшаяся изначально как победоносная и скоротечная, русско-японская война в 1905 году обернулась для империи не только поражениями на фронте, но и потрясением основ: авторитет власти стремительно упал как среди убежденных монархистов, так и либерально настроенных адептов конституции, что стало началом конца многовековой монархии.

Лавры на цепях

Монархисты за республику

Разложение армии

Наведение порядка

В конце XIX века в российском обществе сложился консенсус, при котором самые непохожие по политическим взглядам люди — от князя Петра Вяземского и маркиза Астольфа де Кюстина до Сергея Витте и Владимира Ленина — разными словами озвучивали одну и ту же мысль: русский народ отказался от политических свобод ради военного могущества и имперского блеска, гарантией которых выступало российское самодержавие. Или, как это лаконично отчеканил Валерий Брюсов: «Да! Цепи могут быть прекрасны, / Но если лаврами обвиты».

«Очень характерная черта нашего общества, воспитанного политически именно на внешних вопросах, а не на внутренних, — писал в 1893 году Алексей Суворин, издатель “Нового времени”, главной газеты России начала ХХ века. — Внутренние вопросы отстаивала с ревностью Отелло бюрократия, как свою нераздельную собственность... Внешняя политика — совсем другое дело. Это было всегда общественным делом. И тот патриотизм, который существовал в обществе и вырастал, основывался на военных действиях и победах».

Но к началу 1905 года стало очевидно, что именно в военном строительстве, в той сфере, ради которой самодержавному режиму прощали всё или почти всё, «гарант» оказался потрясающе неэффективен. Война с Японией продолжилась беспросветной серией поражений, одно позорнее другого. И уже не только завзятым оппозиционерам, но и пылким державникам, вроде того же Брюсова, стало очевидно: а царизм-то голый. Лавры опали, отчего цепи вдруг стали особенно нестерпимо резать глаз.

В военном строительстве — в той сфере, ради которой самодержавному режиму прощали всё или почти всё, — «гарант» оказался потрясающе неэффективен

Да, Россия полвека назад уже проиграла одну войну — Крымскую. Но тогда она хотя бы сражалась с двумя сильнейшими державами мира. Здесь же унизительные пощечины наносили те, кого еще недавно презрительно именовали «япошами».

Именно в ходе русско-японской войны полиция стала впервые фиксировать явление доселе неслыханное: массовые случаи крестьянского сквернословия в адрес императора и его фамилии. И если авторитет власти настолько пал даже в глазах самых забитых и бессловесных — что уж говорить о тех, кто называл себя «обществом»?

«Война раскрыла многие наши внутренние язвы, дала обильную пищу критике существовавшего государственного строя, — писал в мемуарах замминистра внутренних дел Владимир Гурко, — перебросила в революционный лагерь множество лиц, заботящихся о судьбах родины, и тем не только дала мощный толчок революционному течению, но придала ему национальный, благородный характер».

Это наблюдение подтверждает и жандармский генерал Глобачев: события революции 1905 года «имели в своем основании, если хотите, национальную идею. Монархия уронила престиж Российской Великой Державы, и в защиту национальных интересов должна вступить новая власть — народная, способная вернуть России былое величие».

Даже Лев Тихомиров, бывший революционер-народник, буквально выстрадавший свои монархические убеждения, в марте 1905 года написал в дневнике: «Вот что значит абсолютистская монархия! Каких-нибудь 10 лет [правления Николая II] достаточно, чтобы сокрушить себя и погубить страну». В августе он высказался еще резче: «Правительство так мерзко, так пало, что ничего хуже не может быть, хоть бы и республику объявили… Захочет русский народ, так восстановит монархию, а теперь ее всё равно нет».

«Заслуги самодержавия мне так же ясны, как и вам, но оно пережило себя», — отвечал Суворин на упреки монархиста Сергея Татищева, биографа Александра II. «Будущее, конечно, за революцией, — писал Василию Розанову вчерашний “охранитель” Пётр Перцов, еще год назад рьяно пропагандировавший “могучий русский империализм”. — Нельзя же не видеть, что правда там. Я и сам теперь “левый”!»

Весной 1905 года в России организационно оформилась либеральная дворянская оппозиция, организовавшая земские съезды и выдвинувшая лозунг созыва всероссийского парламента. Общественный контроль — в первую очередь над морским и военным ведомствами, о коррупционных схемах в которых ходили легенды, — казался тогда панацеей от всех бед.

Но либералы были для режима наименьшим злом: раскол возник и в бюрократической элите. Алексей Арбузов, директор Департамента общих дел МВД, на реплику сослуживца о необходимости крепкой власти для водворения порядка, ответил: «23 года проявлялась эта крепкая власть, и вот что из нее вышло — беспорядок, который теперь мы переживаем».

Сам министр внутренних дел князь Святополк-Мирский, готовя проект представительного собрания, писал родственнику: «Ведь не я же виноват, что Россия обратилась в бочку пороха?! Признаю необходимость реформ, дабы в скором времени не были бы вынуждены дать ту конституцию, которую потребуют. Уверяю тебя, что мы недалеки от этого, если сохраним существующий порядок управления, который довел Россию до вулканического состояния».

И такие столпы петербургской бюрократии, как председатель Госсовета Д.М. Сольский и министр земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолов, умоляли царя созвать Земский собор и «установить прямой контакт с народом», поскольку традиционная дворянская опора монархии рушилась на глазах.

«Ведь не я же виноват, что Россия обратилась в бочку пороха?!»

Уступок «благомыслящей части общества» требовала от сына даже вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, обещая в противном случае вернуться на родину в Данию («пусть вам без меня сворачивают голову»). Генерал-инспектор кавалерии, великий князь Николай Николаевич, согласно апокрифу, пригрозил Николаю II застрелиться в его присутствии, если конституция не будет оглашена в той или иной форме.

Но всех, кажется, превзошел секретарь канцелярии МИДа Константин Набоков (дядя известного писателя), в частном письме вопрошавший, когда же «смелым террористическим актом будет положен конец гнусному издевательству Гольштейн-Готторпского ублюдка над его верными подданными».

Да, в окружении императора еще оставались «твердолобые», такие как генерал-губернатор Петербурга Д.Ф. Трепов с его знаменитой фразой «патронов не жалеть». Вопрос был в том, а хватит ли патронов, когда чуть ли не вся страна оказалась в оппозиции к режиму.

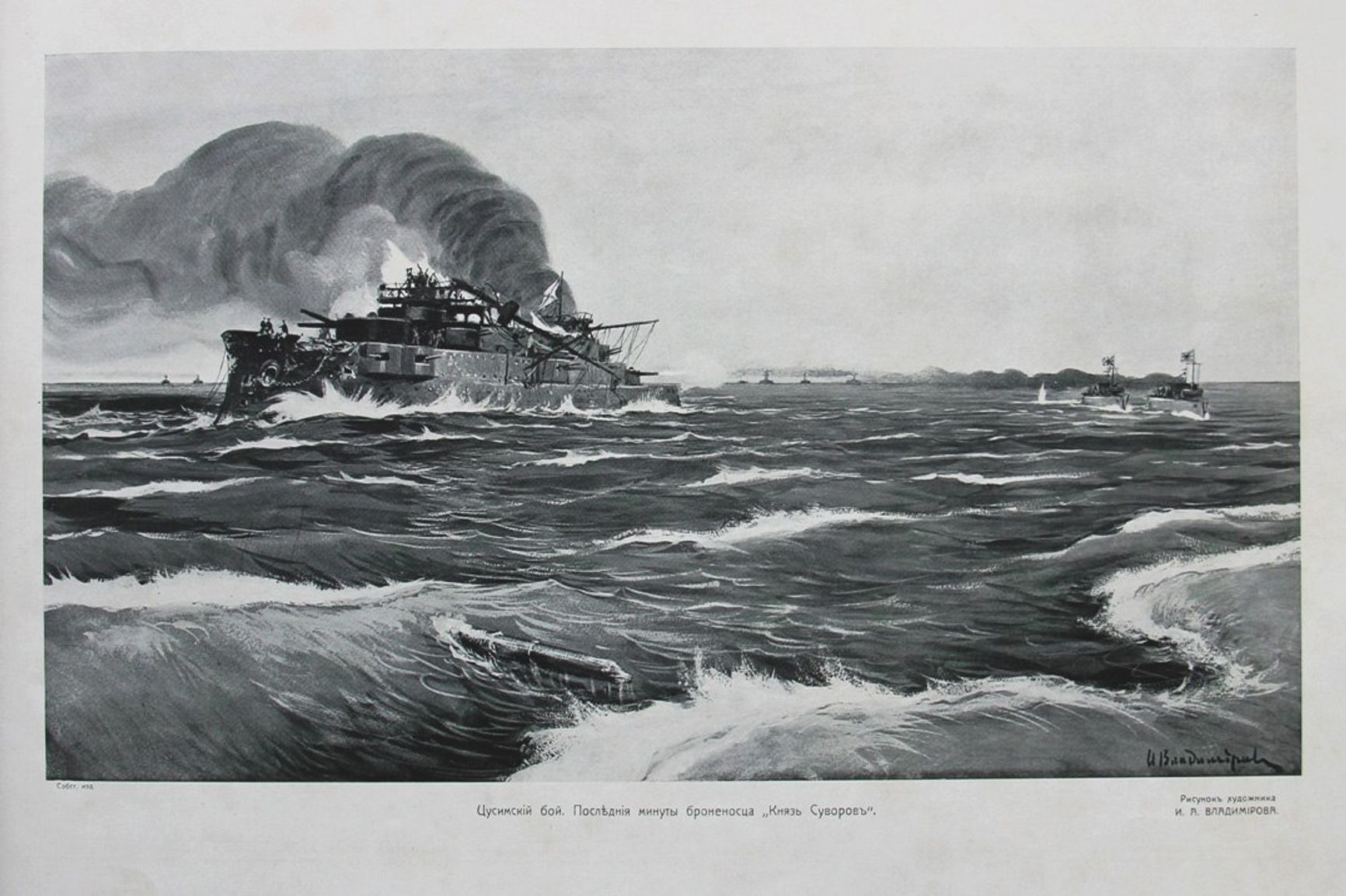

Императору Николаю II оставалось надеяться на чудо, которое изменит ход войны, — а значит, и настроения в России. Его должна была явить шедшая с Балтики во Владивосток 2-я Тихоокеанская эскадра адмирала Рожественского. Историки потом долго спорили, не лучше ли было остановить ее в Сайгоне, используя по принципу fleet in being на предстоящих неизбежных переговорах с Японией. Но война есть продолжение политики, а политика заставляла не желающего идти на уступки самодержца бросить на стол последнюю фишку.

Он бросил — и проиграл. «Нет человека, который бы не сказал, что последствием этого боя будет конституция», — записала в дневнике хозяйка модного петербургского салона Александра Богданович через четыре дня после Цусимской катастрофы.

Это вынужден был признать и сам царь. 6 июня он принял объединенную депутацию земских собраний и городских дум, впервые заверив представителей общественности в своем желании созвать «выборных от народа» сразу же после окончания войны.

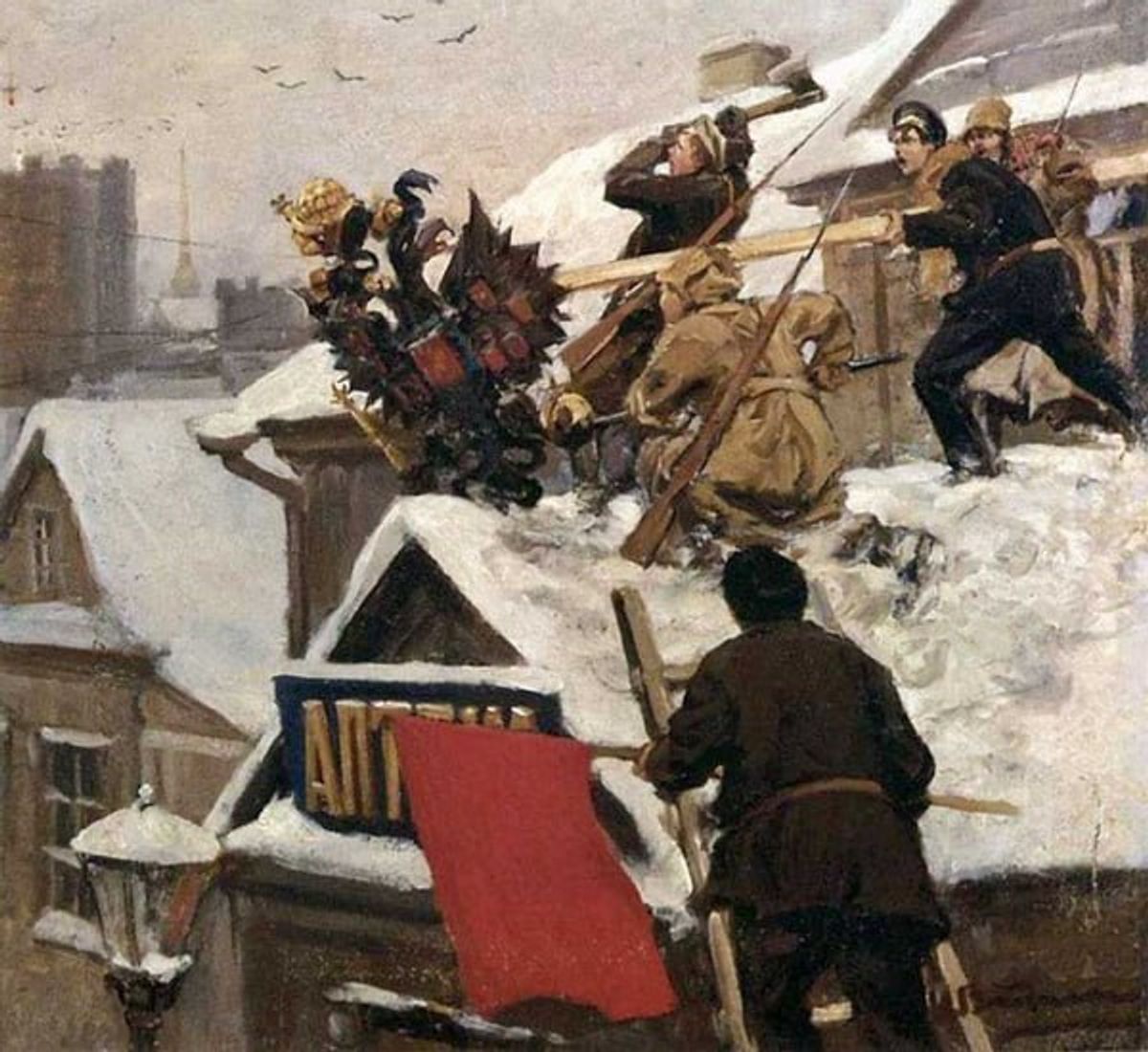

Мирный договор с Японией император ратифицировал 14 октября (по новому стилю), а через две недели последовал знаменитый Манифест 17 октября — своего рода первая российская конституция, провозглашавшая свободу совести, собраний, союзов — и созыв Государственной думы.

Созыв парламента при нарастании революционного брожения — весьма рискованная для авторитарного правителя идея. Николая II предупреждали: он идет по пути Людовика XVI. Ситуация усугублялась тем, что главная опора режима — русская императорская армия — находилась в состоянии полного разложения. Причем оно коснулось и тыловых гарнизонов, и фронтовых частей, остававшихся на Сыпингайских позициях в Маньчжурии после заключения мира.

Созыв парламента при нарастании революционного брожения — весьма рискованная для авторитарного правителя идея

Еще до Манифеста 17 октября на всем протяжении Транссибирской магистрали начались волнения и забастовки, в том числе железнодорожников и телеграфистов. В результате с 28 октября Маньчжурская армия оказалась отрезанной от России не только физически, но и информационно. А в ней насчитывалось 400 тысяч призванных из запаса крестьян, превратившихся, по словам генерала Алексеева, будущего начальника штаба Верховного главнокомандующего в Первой мировой войне, «в истеричных баб, дряблых, безвольных, помешанных на одной мысли — ехать домой». Они и создали громадную взрывоопасную массу.

Каждый день в войсках распространялись самые фантастические слухи: о восстании в Финляндии, английском десанте в Кронштадте, десятках тысяч погибших в уличных боях в Петербурге — а главное, о начавшемся переделе помещичьей земли: «Дисциплина, и без того упавшая, падает еще ниже, и неразвитая масса видит свободу в том, что теперь каждый солдат “на одной ноге с офицером”», — записывает генерал Алексеев. В войсках было настолько неблагополучно, что некоторые части были принудительно разоружены, а для охраны штаба главнокомандующего сформировали сводный полк из самых надежных офицеров и солдат.

В тылу армии дело обстояло еще хуже: «Манифест 17 октября дошел до нас только через несколько дней после его издания, — вспоминал генерал Будберг, возглавлявший штаб Владивостокской крепости. — Специальные агитаторы быстро разъяснили нижним чинам значение новых “свобод”, и, по сущности говоря, с этого времени наши войска как таковые перестали существовать; их руководителями или, правильнее сказать, вожаками сделались те, которые сулили им немедленную отправку домой, освобождение от всяких занятий, нарядов и работ, раздачу всех воинских денег и обращение в полную собственность всех запасов обыкновенного и теплого обмундирования. Командный состав растерялся, частично оробел и, кроме распоряжений по хозяйству и довольствию, почти что прекратил отправление своих начальственных функций».

А когда перепившие солдаты устроили во Владивостоке погром, «многие офицеры оставили свои части и попрятались, переодевшись в штатское платье, некоторые же, в особенности морские, искали убежища на иностранных коммерческих пароходах».

За редкими исключениями такая же картина наблюдалась по всей империи, включая Москву, где в декабре 1905 года забастовки переросли уже в открытое вооруженное восстание. «Сила его, конечно, была в ненадежности войск — всю пехоту гарнизона приходилось держать в казармах», — вспоминал очевидец тех событий Сергей Мельгунов.

«С приезда в Москву я уже обратил внимание на одну характерную особенность: почти нигде не было видно офицеров, — писал в мемуарах генерал Рерберг. — Когда я сидел у парикмахера, завернутый в белую простыню, то заметил, что в парикмахерскую из зала входили какие-то плохо одетые люди, на ходу здоровались с парикмахером и проходили в другую дверь. Затем из этой же двери выходили офицеры полков Московского гарнизона при шашках и при кобурах с револьверами. Я попросил парикмахера объяснить мне это недоразумение. Из его слов я узнал, что офицеру небезопасно появляться на улицах Москвы, так как уже было несколько случаев убийств офицеров прямо среди бела дня. Поэтому почти все офицеры Московского гарнизона приобрели себе недорогие штатские пальто и шляпы, каковые и одевают поверх своей формы, идя в город. В парикмахерской переодеваются в военное и вступают на дежурство».

Все эти сцены так живо напоминают февраль 1917-го, что невольно напрашивается вопрос: почему же монархия не пала в России на 12 лет раньше? Или так: почему она пала после, устояв в 1905-м? Тому было несколько причин, и начать стоит с тех самых «исключений из правил» — таких как офицеры-семёновцы.

Свою роль тут сыграл командир Гвардейского корпуса, великий князь Владимир Александрович, дядя Николая II — человек, по отзывам современников, не блиставший умом, зато обладавший хорошим политическим чутьем. В самом начале войны с Японией он категорично заявил царственному племяннику, что не пошлет на фронт ни одной гвардейской части, запретив перевод в действующую армию даже отдельных офицеров. Как чувствовал, что отборные, преданнейшие кадры гвардейцев вскоре понадобятся престолу в самой России, а не в Маньчжурии.

Лучшие полки гвардии — Семёновский, Преображенский, Литовский — остались неколебимым оплотом порядка. 25 декабря семёновцев отправили в Москву с наказом «огня не прекращать, пока не будут нанесены серьезные потери, сделать это так, чтобы отбить охоту это вновь начинать».

К 1 января 1906 года восстание в миллионном городе подавили силами одного Семёновского полка при весьма умеренных потерях: 62 убитых и раненых. Причем решительное применение силы быстро привело к перелому настроений москвичей: когда полк через две недели шел маршем к Николаевскому вокзалу, отбывая в столицу, его, по воспоминаниям офицеров, радостно приветствовали огромные толпы народа.

Так же удивительно легко прошла операция по разблокированию бастовавшего Транссиба. 4 января 1906 года из Москвы в Сибирь двинулся отряд генерала Меллера-Закомельского. А 23 декабря 1905 года в Маньчжурскую армию пробрался из Омска переодетый в штатское офицер с приказом о назначении энергичного генерала Ренненкампфа командиром отряда, который должен был выступить навстречу Меллер-Закомельскому.

При этом первый имел в своем распоряжении усиленную роту лейб-гвардии Литовского полка при двух орудиях, а второй — две роты (впоследствии разросшиеся до 16). С этими ничтожными силами генералы к началу февраля восстановили на Транссибе относительный порядок, вернув митингующие гарнизоны в казармы, конфисковав похищенное оружие, разогнав местные Советы и вернув бастующих на их рабочие места.

«Главная заслуга в этом деле принадлежала лично Меллеру-Закомельскому, — вспоминал военный министр, генерал Редигер. — Так как только при его характере палача можно было столь систематически бить и сечь вдоль всей дороги, наводя спасительный ужас на все бунтующие и бастующие элементы».

Редигер очень удачно употребил слово «бунтующие», ибо оно многое объясняет. В 1905-м революционному морю катастрофически не хватало организованности, ведь подписав Манифест 17 октября, Николай II ликвидировал тот самый раскол элит, который только и способен превратить бунт в настоящую революцию.

«Благомыслящая часть общества» оказалась вполне удовлетворена, и во главе бунтующих осталась, как говаривали офицеры гвардии, «всякая сволочь», не обладавшая легитимностью даже в глазах самих бунтовщиков. В глубине души, выражаясь словами Салтыкова-Щедрина, «знали, подлецы, что бунтуют», и поэтому быстро сдавали под натиском решительных войск, раз уж таковые нашлись.

Подписав Манифест 17 октября, Николай II ликвидировал тот самый раскол элит, который способен превратить бунт в настоящую революцию

К тому же в этот момент интересы властей и взрывоопасной массы солдат объективно совпали: чем быстрее наводился порядок, тем больше становилось шансов поскорее попасть домой.

В 1917 году ситуация сложилась намного хуже: война снова привела к расколу элит, но теперь ни на какие уступки обществу в лице Государственной думы царь не шел. Упрямство Николая II, который явно не тянул верховное командование, но не желал при этом поступаться ни граном власти, постепенно начинает вызывать раздражение даже у высшего генералитета.

На этом фоне в Петрограде вспыхивают голодные беспорядки, быстро перерастающие в солдатский бунт с антивоенным подтекстом. Два фактора — раскол элит и вооруженный мятеж — в 1917 году совпадают не только по времени, но и в географической точке, да какой — в столице империи! Восставшие полки немедленно обретают легитимную «крышу» в лице Государственной думы, бунт превращается в революцию, что быстро склоняет генералитет на ее сторону.

А Николай II в этот момент пребывает в полной уверенности, что для наведения порядка достаточно пары надежных полков: об этом говорит опыт 1905 года. И вот генералу Иванову вверяют несколько частей, включая два батальона георгиевских кавалеров из отряда охраны ставки, и отправляют в Петроград.

Николай II не учел только, что Иванов далеко не Меллер-Закомельский, а гвардии образца 1905 года у него больше нет и в помине. Та гвардия погибла еще в осенней кампании 1914 года, а потом с таким трудом восстановленные гвардейские полки второй раз полегли в Стоходской операции на излете наступления Брусилова. И прежних офицеров-семёновцев не осталось: по пути в столицу командир одного из георгиевских батальонов генерал Пожарский объявил подчиненным, что стрелять в народ не позволит даже по приказу императора. Какая ирония судьбы: в 1613-м один Пожарский посадил Романовых на трон, в 1917-м другой Пожарский с него снял.

Когда выяснилось, что даже Собственный Его Императорского Величества Конвой не горит желанием повторить подвиг швейцарской гвардии Людовика XVI, погибшей, защищая своего сюзерена, в дневнике Николая II появляется запись: «Кругом измена, трусость и обман».

Но ведь обманул он сам себя, слишком уверовав в универсальность такого средства, как штыки, забыв максиму одного из своих коллег по профессии государя: штыками можно сделать многое, но на них нельзя бесконечно сидеть.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari