Нюрнбергский процесс

Нюрнбергский процесс

Спецтрибунал по агрессии России против Украины, создаваемый сейчас Советом Европы, носит пока скорее символический характер, в отличие от «настоящих» трибуналов, которые состоялись в Германии и Японии после Второй мировой и которые принято брать за образец. Однако в действительности в обеих странах реализовать требования трибунала оказалось очень сложно: страны должны были привлечь к ответственности виновных и устранить наследие агрессивной войны и массовых репрессий, но при этом обеспечить собственную безопасность в условиях новой международной напряженности. Как становится ясным почти столетие спустя, гораздо важнее, чем очищение системы от отдельных личностей, оказались политические ограничители для силовых ведомств, которые в итоге позволили построить эффективные и демократические институты.

Армия и спецслужбы перед лицом трибуналов: виноваты, но не во всем

Попытка люстраций vs кадровый голод

«Чистых» не нашлось

Скандалы вокруг сомнительных биографий

Результат компромисса

Один из ключевых вопросов Нюрнбергского процесса 1945–1946 годов — насколько военное руководство нацистской Германии было замешано в преступлениях Третьего рейха. В центре внимания оказались два высокопоставленных военных: фельдмаршал Вильгельм Кейтель и генерал-полковник Альфред Йодль, которые занимали ведущие посты в Верховном командовании вооруженных сил (ОКВ).

Их признали виновными сразу по нескольким направлениям — в развязывании агрессивной войны, массовых расправах и преступлениях против мирного населения. Суд сослался, в частности, на их подписи под приказами о расстрелах советских комиссаров, депортациях и репрессиях против партизан. Приговор для обоих был одинаков — смертная казнь.

Девятая статья Конституции Японии — юридическая норма, закрепленная Конституцией Японии 1947 года, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил.

Она гласит: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается».

Айнзацгруппы полиции безопасности и СД (нем. Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, сокр. EGr, «целевые группы», «группы развертывания») — военизированные эскадроны смерти нацистской Германии, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР. Играли ведущую роль в «окончательном решении еврейского вопроса».

Однако в отношении самих военных структур — ОКВ (от нем. Oberkommando der Wehrmacht, OKW), а также штабов сухопутных, морских и воздушных сил — суд занял иную позицию. Несмотря на доказанную причастность отдельных офицеров к преступным действиям, эти органы не были признаны преступными организациями. Трибунал указал на переменный состав этих штабов, их военно-административную функцию и отсутствие идеологической целостности. Таким образом, была проведена линия разграничения между институтом армии и конкретными его представителями, что создало основу для дальнейшего институционального восстановления вооруженных сил ФРГ без признания их «наследниками» преступной системы.

Девятая статья Конституции Японии — юридическая норма, закрепленная Конституцией Японии 1947 года, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил.

Она гласит: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается».

Айнзацгруппы полиции безопасности и СД (нем. Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, сокр. EGr, «целевые группы», «группы развертывания») — военизированные эскадроны смерти нацистской Германии, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР. Играли ведущую роль в «окончательном решении еврейского вопроса».

Вооруженные силы ФРГ не стали признавать «наследниками» преступной системы

Сохранение юридической нейтральности армейской структуры при жестком наказании отдельных ее руководителей получило развитие в последующих «малых» Нюрнбергских процессах, организованных американскими оккупационными властями в 1947–1949 годах. Военачальников обвиняли в совершении тяжких преступлений на оккупированных территориях: массовых расправах над гражданским населением, депортациях, насильственном привлечении военнопленных к труду, а также в сотрудничестве с айнзацгруппами, ответственными за массовое уничтожение евреев.

Хотя всех подсудимых обвиняли и в ведении агрессивной войны, по этому пункту трибунал признал их невиновными, решив, что они не принадлежали к политическому руководству Третьего рейха. Однако по другим пунктам — военные преступления и преступления против человечности — большинство фигурантов были признаны виновными и получили реальные сроки, вплоть до пожизненного заключения. Эти процессы дополнили общую модель правосудия: индивидуальная ответственность, но сохранение правового пространства для будущего воссоздания армии на новых основах.

В рамках работы Международного военного трибунала в Нюрнберге также подробно рассматривалась деятельность спецслужб Третьего рейха: СС (Schutzstaffel — охранные отряды), гестапо (Geheime Staatspolizei — тайная государственная полиция), СД (Sicherheitsdienst — служба безопасности) и РСХА (Reichssicherheitshauptamt — Главное управление имперской безопасности).

В ведении СС были охрана и управление концентрационными лагерями, организация массовых расстрелов на оккупированных территориях силами айнзацгрупп, а также координация депортаций и проведение Холокоста. СС также контролировали вооруженные формирования («Ваффен-СС»), участвовавшие в боевых действиях и карательных операциях. Гестапо осуществляло политический сыск, аресты, депортации и подавление инакомыслия. СД занималась внутренней и внешней разведкой, анализом общественных настроений и выявлением «врагов рейха». Все эти структуры сливались в рамках РСХА — централизованного координационного органа, контролировавшего весь репрессивно-разведывательный аппарат нацистской Германии.

По итогам суда Международный военный трибунал признал СС, гестапо и СД преступными организациями. Это означало, что само по себе членство в этих структурах являлось основанием для привлечения к ответственности, если при этом доказывалось личное участие в преступлениях. Автоматической вины не предусматривалось: каждый обвиняемый рассматривался индивидуально. Ряд высокопоставленных руководителей, в том числе начальник РСХА Эрнст Кальтенбруннер, были осуждены за военные преступления и преступления против человечности и приговорены к смертной казни.

Однако уже вскоре после войны противоречия между бывшими союзниками стремительно нарастали. В условиях начавшейся холодной войны опыт бывших сотрудников нацистских спецслужб в борьбе с СССР оказался востребованным — именно это стало основой для создания первых спецслужб в послевоенной Германии.

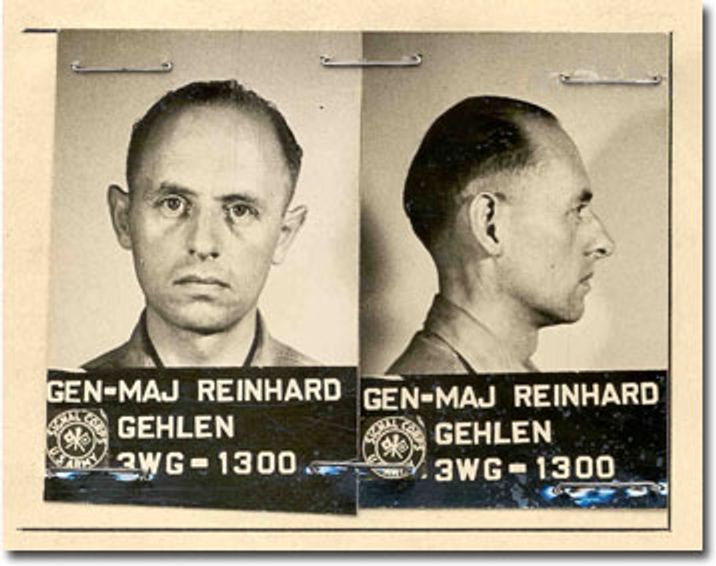

Кроме того, вовсе не рассматривалась на Нюрнбергском процессе деятельность абвера — военной разведки вермахта, действовавшей с 1920-го по 1944 год и занимавшейся внешней разведкой и контрразведкой. В 1944 году организация была расформирована, а ее функции переданы структурам СС после утраты доверия со стороны нацистского руководства. Впоследствии именно из числа бывших сотрудников абвера во многом формировался кадровый состав послевоенной западногерманской разведки, прежде всего организации Гелена, ставшей основой для создания Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND).

Девятая статья Конституции Японии — юридическая норма, закрепленная Конституцией Японии 1947 года, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил.

Она гласит: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается».

Айнзацгруппы полиции безопасности и СД (нем. Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, сокр. EGr, «целевые группы», «группы развертывания») — военизированные эскадроны смерти нацистской Германии, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР. Играли ведущую роль в «окончательном решении еврейского вопроса».

Из числа бывших сотрудников абвера во многом формировался кадровый состав послевоенной западногерманской разведки

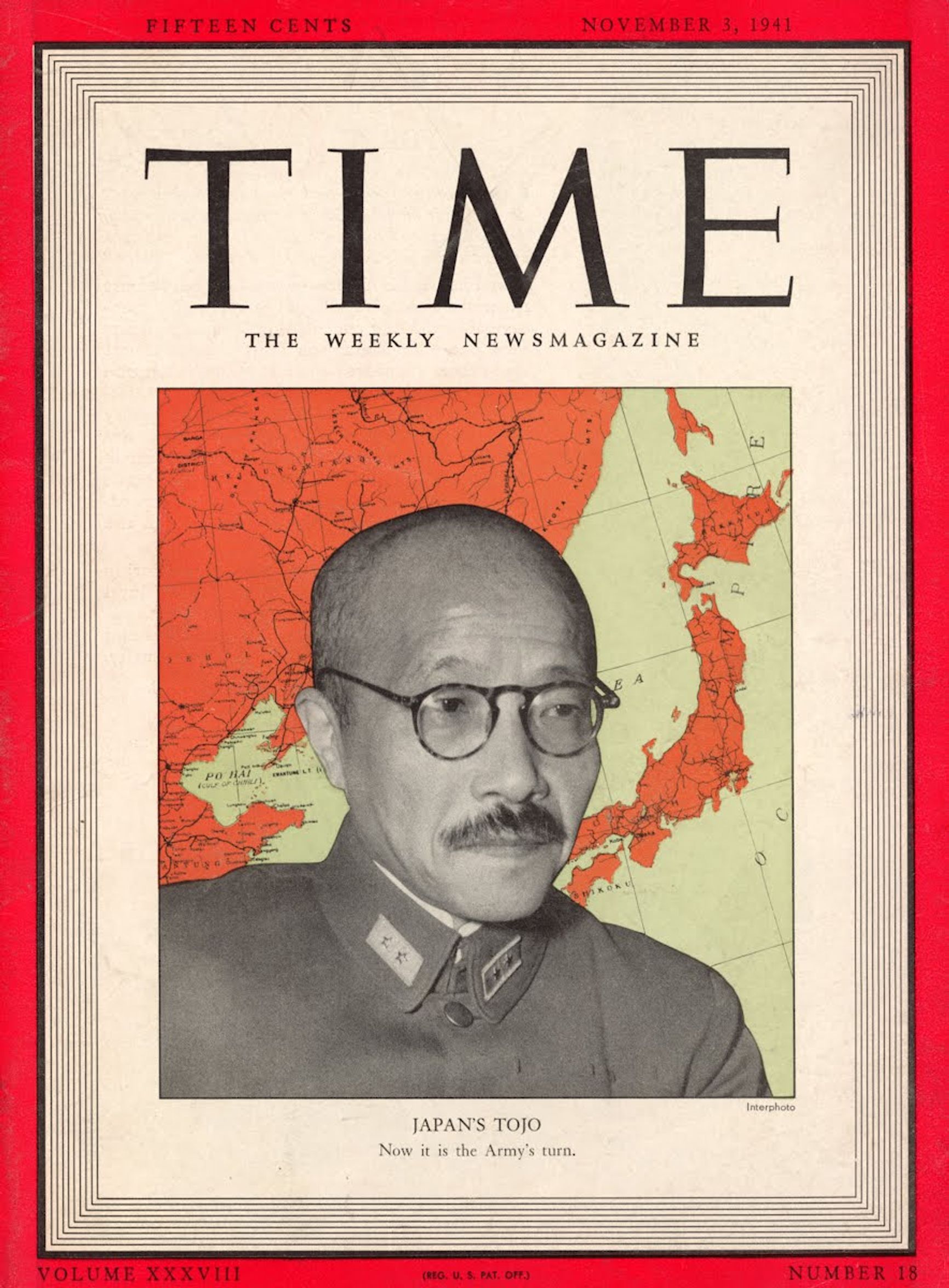

В Японии союзники организовали собственный международный трибунал — Токийский процесс (1946–1948), по структуре схожий с Нюрнбергским. Основное внимание здесь было сосредоточено на наказании руководителей японского милитаристского режима. Из 28 обвиняемых все, кроме трех, были признаны виновными. Семеро, включая бывшего премьер-министра Хидэки Тодзио, были повешены.

Однако Императорская армия как институт, так же, как и сам император Хирохито, не были признаны преступными или привлечены к суду. Это решение, принятое по настоянию американского командования, отражало стратегический расчет: сохранить стабильность в оккупированной стране и не дестабилизировать общество через демонтаж символов государства.

Девятая статья Конституции Японии — юридическая норма, закрепленная Конституцией Японии 1947 года, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил.

Она гласит: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается».

Айнзацгруппы полиции безопасности и СД (нем. Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, сокр. EGr, «целевые группы», «группы развертывания») — военизированные эскадроны смерти нацистской Германии, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР. Играли ведущую роль в «окончательном решении еврейского вопроса».

Помимо основного суда в Токио, в десятках стран-союзников прошли сотни отдельных процессов, на которых судили японских военных за массовые убийства и жестокое обращение с пленными — это так называемые преступления категорий B и C. В общей сложности были привлечены к ответственности около 5700 человек, из которых около 920 были казнены. Эти процессы сыграли реальную роль в очищении военной среды — по крайней мере в отношении высшего и среднего звена. Однако, как и в случае с Германией, армия как система осталась вне рамок институционального осуждения.

В отличие от Нюрнбергского трибунала, в Японии спецслужбы не становились предметом отдельного институционального рассмотрения, и ни одна из них не была официально признана преступной организацией. Между тем в годы Второй мировой войны Япония располагала разветвленной системой репрессивных и разведывательных органов, включавших Кэмпэйтай (военную полицию армии), Токкэйтай (военную полицию флота), Токко (гражданскую политическую полицию) и Токуму Кикан (военную разведку).

Девятая статья Конституции Японии — юридическая норма, закрепленная Конституцией Японии 1947 года, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил.

Она гласит: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается».

Айнзацгруппы полиции безопасности и СД (нем. Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, сокр. EGr, «целевые группы», «группы развертывания») — военизированные эскадроны смерти нацистской Германии, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР. Играли ведущую роль в «окончательном решении еврейского вопроса».

Ни одна из крайне жестоких спецслужб Японии не была официально признана преступной организацией

Кэмпэйтай и Токкэйтай выполняли функции военной полиции и контрразведки, контролировали дисциплину в войсках и занимались репрессиями против мирного населения на оккупированных территориях. Токко вела политический сыск, подавляла оппозиционные движения и проводила масштабные операции против левых и инакомыслящих. Токуму Кикан координировала разведывательные и диверсионные действия в Китае, Индии, Маньчжурии и СССР, в том числе через поддержку антикоммунистических и антиколониальных движений.

Эти службы действовали с крайней жестокостью, были причастны к пыткам, массовым репрессиям, организации системы «станций утешения» (военных борделей, где тысячи женщин, в основном насильно, использовались японскими солдатами в качестве сексуальных рабынь) и преступлениям против военнопленных.

По итогам Токийского процесса ни одна из японских спецслужб не была осуждена как организация, и вопрос о системной ответственности разведывательно-полицейского аппарата Японии фактически был оставлен без внимания. Обвинения и приговоры касались лишь отдельных представителей руководства, прежде всего — премьер-министра Хидэки Тодзио и генералов, ответственных за военные преступления.

Уже в первые послевоенные годы на фоне обострения противоречий между США и СССР приоритеты американской оккупационной администрации в Японии резко сместились: от наказания к сотрудничеству. Опыт бывших японских спецслужбистов, особенно в борьбе с коммунистическим подпольем, был востребован новыми властями. Многие из них избежали ответственности и участвовали в создании систем внутренней безопасности послевоенной Японии, включая формирование новых разведывательных структур в условиях начавшейся холодной войны.

Таким образом, и в Германии, и в Японии союзники выработали компромиссную модель: безусловное наказание конкретных преступников высшего эшелона, но отказ от осуждения всех сотрудников вооруженных сил и спецслужб. Это позволило в дальнейшем, уже в условиях нарастающей конфронтации с СССР и Китаем, создать новые армии — бундесвер и Силы самообороны, а также новые спецслужбы для ФРГ и Японии. Формула «наказание без демонтажа» определила характер работы силовых структур в обеих странах на десятилетия вперед.

После завершения трибуналов к 1946 году на первый план вышла практическая задача: как демонтировать кадровую основу прежних милитаристских режимов и не дать старым элитам вернуться в армию и госаппарат. В Германии и Японии начались масштабные чистки — формально направленные на изгнание нацистов и милитаристов, но на деле оказавшиеся противоречивыми и недолговечными.

В Германии ключевым инструментом стала политика денацификации, проводимая под руководством союзных оккупационных администраций. Она охватывала не только партийных функционеров, но и армию, полицию, чиновников, преподавателей, бизнесменов. Формально каждый гражданин, занимавший значимые должности при нацистском режиме, должен был пройти через анкетирование и фильтрацию.

Однако в армейской сфере денацификация быстро столкнулась с практическими ограничениями. В отсутствие полной кадровой альтернативы, значительная часть бывших военных — особенно младшего и среднего звена — избежала серьезных последствий. Более того, уже в начале 1950-х годов началась тенденция к «реабилитации» прежних офицеров: в условиях холодной войны США и Великобритания начали поощрять участие Западной Германии в военных структурах НАТО, а значит, и восстановление армии.

Девятая статья Конституции Японии — юридическая норма, закрепленная Конституцией Японии 1947 года, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил.

Она гласит: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается».

Айнзацгруппы полиции безопасности и СД (нем. Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, сокр. EGr, «целевые группы», «группы развертывания») — военизированные эскадроны смерти нацистской Германии, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР. Играли ведущую роль в «окончательном решении еврейского вопроса».

Значительная часть бывших военных — особенно младшего и среднего звена — избежала серьезных последствий

Тем не менее в первые послевоенные годы существовали реальные попытки ограничить возвращение скомпрометированных военных в новую армию. На этапе формирования бундесвера в 1955 году был создана комиссия по отбору кадров (Personalgutachterausschuss) — независимый орган, в который вошли, в частности, участники немецкого антигитлеровского Сопротивления. Комиссия рассматривала каждого кандидата на офицерские должности от звания полковника и выше.

Из 553 заявок на службу, поданных бывшими старшими офицерами вермахта, комитет отклонил 51 — в основном из-за участия в военных преступлениях или наличия компрометирующих эпизодов в их биографии. Особо жестко фильтровались бывшие высшие офицеры СС — им путь в бундесвер был закрыт. Однако уже в 1956 году было разрешено принимать в армию отдельных бывших членов Waffen-SS (до звания полковника).

Девятая статья Конституции Японии — юридическая норма, закрепленная Конституцией Японии 1947 года, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил.

Она гласит: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается».

Айнзацгруппы полиции безопасности и СД (нем. Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, сокр. EGr, «целевые группы», «группы развертывания») — военизированные эскадроны смерти нацистской Германии, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР. Играли ведущую роль в «окончательном решении еврейского вопроса».

Уже в 1956 году было разрешено принимать в армию отдельных бывших членов Waffen-SS

Фильтрация бывших военных и политических руководителей в Японии поначалу проводилась достаточно жестко. После капитуляции Японии в 1945 году оккупационные власти под руководством генерала Дугласа Макартура начали широкомасштабную кампанию по очищению государственного аппарата от представителей старого режима. Из государственных структур должны были быть удалены не только признанные военные преступники, но и все кадровые офицеры императорской армии и флота, лидеры милитаристских организаций, а также чиновники, участвовавшие в управлении оккупированными территориями. К 1948 году под люстрацию попали более 717 тысяч человек, из них свыше 200 тысяч были фактически отстранены от должностей. Практически вся верхушка прежнего военного и административного аппарата была устранена из политической жизни.

Для реализации этой политики были созданы специальные комиссии, отвечавшие за сбор досье и вынесение решений. На первых порах фильтрация была достаточно строгой — вплоть до того, что от руководства отстраняли даже умеренных политиков с прошлым, связанным с военными структурами.

Однако уже к началу 1950-х курс резко изменился. Под влиянием Корейской войны и усиления конфронтации с СССР приоритетами стали не наказание, а стабильность и управляемость. Началась массовая реабилитация ранее отстраненных. К 1951 году большинство из них было восстановлено в правах, а многие вернулись на влиятельные посты в государстве, бизнесе и медиа.

Девятая статья Конституции Японии — юридическая норма, закрепленная Конституцией Японии 1947 года, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил.

Она гласит: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается».

Айнзацгруппы полиции безопасности и СД (нем. Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, сокр. EGr, «целевые группы», «группы развертывания») — военизированные эскадроны смерти нацистской Германии, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР. Играли ведущую роль в «окончательном решении еврейского вопроса».

Под влиянием Корейской войны и усиления конфронтации с СССР приоритетами в Японии стали не наказание, а стабильность и управляемость

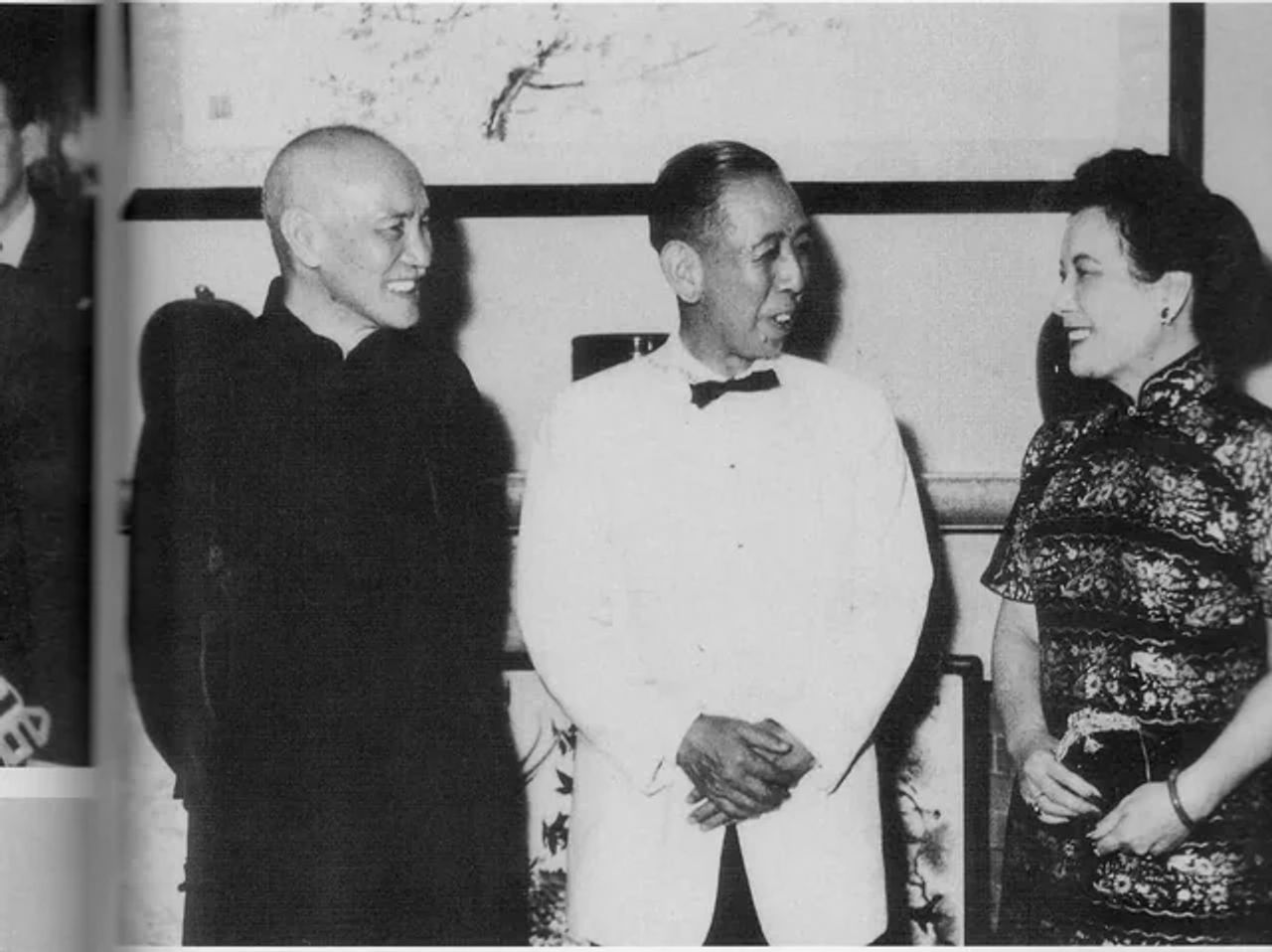

Один из ярких примеров — Нобусукэ Киси, в годы войны занимавший пост министра торговли и промышленности в правительстве генерала Тодзио и отвечавший за мобилизацию промышленности в Маньчжурии. После войны он был арестован как подозреваемый в военных преступлениях категории «А», но не предстал перед судом. Уже в 1950-х он вернулся в политику и стал премьер-министром Японии.

Девятая статья Конституции Японии — юридическая норма, закрепленная Конституцией Японии 1947 года, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил.

Она гласит: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается».

Айнзацгруппы полиции безопасности и СД (нем. Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, сокр. EGr, «целевые группы», «группы развертывания») — военизированные эскадроны смерти нацистской Германии, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР. Играли ведущую роль в «окончательном решении еврейского вопроса».

Таким образом, и в Германии, и в Японии первоначальные попытки полной люстрации кадров спецслужб и армии пережили откат уже в первые послевоенные годы. Причины были схожими: нехватка профессиональных кадров, изменение приоритетов под давлением холодной войны, стремление к восстановлению государственного аппарата и боеспособности оккупированных Германии и Японии. Чистки в силовой среде стали не столько механизмом трансформации, сколько инструментом временного символического дистанцирования от прошлого, и постепенно уступили место политике прагматического отбора.

К середине 1950-х годов Германия и Япония подошли к созданию новых вооруженных сил. Страны восстанавливались после войны, а внешнеполитический контекст изменился. Шла холодная война, и в ходе конфронтации с СССР и Китаем Запад нуждался в союзниках, способных участвовать в собственной обороне. Но как не повторить прошлое и снова не создать вермахт?

В Федеративной республике Германия новая армия (бундесвер) начала формироваться в 1955 году на принципиально новых политических основаниях. В отличие от прежней армии, полностью подчиненной фюреру, бундесвер создавался как инструмент демократического государства. Ключевым идеологическим принципом стал образ «гражданина в форме» — солдата, подчиненного не личной власти, а парламенту и конституции.

Юридическое оформление этой идеи произошло через закон о статусе военнослужащих (Soldatengesetz), а также через создание института военного омбудсмена — связующего звена между армией и парламентом. Новых офицеров готовили не только в военной, но и в гражданско-политической парадигме: их обучали основам права, этики, политологии.

Однако за новыми идеологическими рамками стояла старая кадровая реальность. Из 14,9 тысячи офицеров, принятых в бундесвер к 1959 году, более 12 тысяч ранее служили в вермахте или рейхсвере — около 83%. Среди первых 24 тысяч унтер-офицеров почти все были бывшими солдатами нацистской армии. Без привлечения этих специалистов создать боеспособную структуру было невозможно. В армию попали даже около 300 человек с прошлым в Waffen-SS, хотя генералы СС к службе не допускались. Как говорил канцлер Конрад Аденауэр, «НАТО не нужны 18-летние генералы».

Девятая статья Конституции Японии — юридическая норма, закрепленная Конституцией Японии 1947 года, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил.

Она гласит: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается».

Айнзацгруппы полиции безопасности и СД (нем. Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, сокр. EGr, «целевые группы», «группы развертывания») — военизированные эскадроны смерти нацистской Германии, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР. Играли ведущую роль в «окончательном решении еврейского вопроса».

Из 14,9 тысячи офицеров, принятых в бундесвер к 1959 году, более 12 тысяч ранее служили в вермахте или рейхсвере

Первой разведывательной службой послевоенной Западной Германии стала так называемая Организация Гелена, созданная в 1946 году бывшим генерал-майором вермахта Рейнхардом Геленом. Во время войны он занимался военной разведкой против СССР. Уже после войны, при поддержке американской военной разведки, Гелен начал строить новую структуру, ориентированную на сбор информации о Советском Союзе, в которую вошли в основном бывшие сотрудники абвера (военной разведки).

Несмотря на американское финансирование, организация сохраняла значительную автономию, а координация между аналитическим блоком Гелена и оперативной сетью Бауна была слабой и конфликтной. В 1956 году структура была формально преобразована в Федеральную разведывательную службу ФРГ (BND).

Девятая статья Конституции Японии — юридическая норма, закрепленная Конституцией Японии 1947 года, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил.

Она гласит: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается».

Айнзацгруппы полиции безопасности и СД (нем. Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, сокр. EGr, «целевые группы», «группы развертывания») — военизированные эскадроны смерти нацистской Германии, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР. Играли ведущую роль в «окончательном решении еврейского вопроса».

Создание органов контрразведки в ФРГ также проходило непросто: оккупационная администрация разрешила ФРГ создать новую контрразведку только при условии, что она не будет иметь полицейских полномочий. Это должно было предотвратить появление новой репрессивной структуры, подобной гестапо. Так в 1950 году было основано Федеральное ведомство по защите конституционного строя (Bundesamt für Verfassungsschutz), которое собирало и анализировало информацию о возможных угрозах, но не могло арестовывать или проводить обыски.

Важным вопросом при создании новой службы был подбор сотрудников. Союзники на первых порах вели жесткую кадровую политику, чтобы не допустить возвращения нацистов на государственные должности. Однако со временем, особенно после передачи контроля самой Германии в 1955 году, в ведомство начали поступать бывшие сотрудники нацистских служб, иногда даже на руководящие позиции.

Это вызвало серьезную критику службы уже в первые десятилетия ее существования. Хуберт Шрюбберс, основатель и первый руководитель (1955–1972) Ведомства по защите конституционного строя, в ответ на критику отвечал достаточно прямо: «Полностью чистых кадров у нас тогда просто не было под рукой».

В Японии восстановление вооруженных сил также происходило постепенно и под контролем американских оккупационных властей. В 1950 году, в условиях начавшейся Корейской войны, США инициировали создание Резервного полицейского корпуса (National Police Reserve) численностью 75 тысяч человек, который вскоре стал основой для будущих Сил самообороны Японии. Официально это формирование позиционировалось как гражданское, но по сути выполняло функции армии.

В августе 1952 года корпус был преобразован в корпус безопасности, а в 1954 году — в Силы самообороны Японии. В командный состав преимущественно входили гражданские, полицейские и технические специалисты, прошедшие подготовку в США. Те, кто находился под подозрением или в люстрационных списках, к службе не допускались. Развитие японской оборонной системы продолжилось в рамках договоров с США, при этом ключевую роль играло американское руководство и поставки вооружения.

Формирование Сил самообороны Японии проходило в условиях жесткого внешнего контроля и с сохранением дистанции от милитаристского прошлого. Руководящие позиции в новой структуре занимали преимущественно гражданские, что подчеркивало подчиненность армии демократическим институтам. Ключевые посты были недоступны для бывших генералов Императорской армии, а продвижение по службе внутри сил осуществлялось осторожно и поэтапно.

Назначение Кэйдзо Хаяси — гражданского политика — на должность министра обороны стало знаковым решением, символизирующим отказ от прежней милитаристской вертикали. Упор делался на сдержанную оборонительную концепцию: Силы самообороны создавались как инструмент защиты в рамках строго пацифистской конституционной модели, основанной на девятой статье Основного закона Японии.

Девятая статья Конституции Японии — юридическая норма, закрепленная Конституцией Японии 1947 года, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил.

Она гласит: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается».

Айнзацгруппы полиции безопасности и СД (нем. Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, сокр. EGr, «целевые группы», «группы развертывания») — военизированные эскадроны смерти нацистской Германии, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР. Играли ведущую роль в «окончательном решении еврейского вопроса».

Руководящие позиции в Силах самообороны Японии занимали преимущественно гражданские лица

Среди новых институтов безопасности также была внешняя разведывательная структура при премьер-министре, позже получившая название Кабинетное разведывательно-аналитическое управление (Naikaku Jōhō Chōsashitsu, сокращенно Naichō). Оно было учреждено в 1952 году для сбора, анализа и передачи правительству информации о международной обстановке, военных угрозах и деятельности иностранных государств.

На раннем этапе обсуждался план сделать Naichō аналогом американского ЦРУ, но идея столкнулась с сопротивлением внутри страны: опасались, что появится неконтролируемая спецслужба, как это было в довоенной Японии. Компромисс заключался в том, чтобы оставить службу в подчинении премьер-министра, без права на проведение операций за рубежом, и укомплектовать ее сотрудниками из других министерств, прежде всего из полиции. Это обеспечивало политический контроль, но ограничивало независимость и возможности активной разведки.

В то же время создавалась и внутренняя служба безопасности — Агентство общественной безопасности (Kōanchōsa-chō). Оно также было учреждено в 1952 году, чтобы заниматься выявлением внутренних угроз — таких как шпионаж, экстремизм и подрывная деятельность. В первые годы акцент делался на слежке за леворадикальными группами, в том числе за японскими коммунистами.

Основной проблемой стал кадровый дефицит: специалистов по разведке почти не осталось, поэтому пришлось привлекать бывших сотрудников распущенных военных и полицейских структур довоенной Японии. Это вызывало сомнения, но альтернативы не было. Подобно Германии, Япония пошла на компромисс: нанимала людей с опытом, несмотря на их возможную причастность к авторитарному прошлому. Чтобы ограничить их полномочия, PSIA изначально поместили в жесткие правовые рамки: любое расследование требует одобрения независимой комиссии и у сотрудников нет права на арест.

И в Германии, и в Японии создание силовых органов стало результатом множества компромиссов. Полная очистка от людей с сомнительным прошлым не произошла, хотя отдельные фильтры и проверки сохранялись. Там, где не удавалось найти кандидатов с безупречной репутацией, вводили специальные ограничения и символические меры, подчеркивающие верность служащих армии новым, демократическим ценностям.

Несмотря на все фильтры, отказ от институциональной преемственности и усилия по идеологическому переосмыслению, обе страны не смогли полностью избежать скандалов и конфликтов, связанных с прошлым своих военных. Особенно остро эти противоречия проявились в ФРГ, где уже в 1960-е годы начался общественный пересмотр биографий ряда ключевых фигур бундесвера.

Одним из наиболее громких случаев стала история генерала Адольфа Хойзингера — бывшего генерал-лейтенанта вермахта и одного из ключевых офицеров оперативного штаба сухопутных войск, участвовавшего в разработке планов войны на Восточном фронте. В послевоенной Германии он стал первым генеральным инспектором бундесвера, а затем возглавил Военный комитет НАТО. Советский Союз публично требовал его выдачи как военного преступника, обвиняя в карательных операциях на территории Беларуси.

Девятая статья Конституции Японии — юридическая норма, закрепленная Конституцией Японии 1947 года, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил.

Она гласит: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается».

Айнзацгруппы полиции безопасности и СД (нем. Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, сокр. EGr, «целевые группы», «группы развертывания») — военизированные эскадроны смерти нацистской Германии, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР. Играли ведущую роль в «окончательном решении еврейского вопроса».

Другой резонансный эпизод связан с генералом Хансом Шпейделем, который в годы войны занимал пост начальника штаба немецких войск во Франции и подозревался в участии в депортации евреев и расправах над заложниками. Несмотря на эти обвинения, он сделал успешную карьеру в бундесвере, возглавив объединенные сухопутные силы НАТО в Центральной Европе. В 1963 году он был отправлен в отставку, по неофициальным данным, по настоянию французского президента Шарля де Голля — Шпейдель олицетворял для Парижа память об оккупации.

Не избежали скандалов, связанных с бывшими нацистами, и спецслужбы ФРГ — в особенности контрразведка (Федеральное ведомство по охране конституции). Так, около трети официального состава в 1950-х годах там составляли бывшие члены НСДАП.

Девятая статья Конституции Японии — юридическая норма, закрепленная Конституцией Японии 1947 года, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил.

Она гласит: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается».

Айнзацгруппы полиции безопасности и СД (нем. Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, сокр. EGr, «целевые группы», «группы развертывания») — военизированные эскадроны смерти нацистской Германии, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР. Играли ведущую роль в «окончательном решении еврейского вопроса».

Около трети официального состава новой немецкой контрразведки в 1950-х годах составляли бывшие члены НСДАП

Например, Эрих Венгер, бывший гестаповец и член СС-Лейбштандарта «Адольф Гитлер», против которого после войны было возбуждено дело за расстрел военнопленных, считался ключевой фигурой в оперативной работе Федерального ведомства по охране конституции.

Отто Гуниа, возглавлявший отдел безопасности в западногерманской контрразведке, ранее служил в РСХА (Главном управлении имперской безопасности Третьего рейха) и занимался разработкой расовой теории. Рихард Геркен, также один из руководителей контрразведки, был членом НСДАП и кандидатом в члены СС, а также служил в абвере, где занимался диверсиями и подрывной деятельностью.

Бывший директор Тайной полиции вермахта Карл Эшвайлер возглавил отдел защиты государственной тайны в контрразведке ФРГ. Даже президент ведомства с 1955 по 1972 год Хуберт Шрюбберс до 1945 года состоял в СА и СС и участвовал в судебном преследовании лиц, обвиняемых по расовым и политическим мотивам.

В 1963 году журнал Der Spiegel выявил 25 сотрудников контрразведки с прошлым в гестапо, СС или Службе безопасности; дела 16 из них считались особо вопиющими. Только под давлением общественности ведомство начало постепенную чистку, которая завершилась лишь в 1975 году. Тогда в отставку ушел руководитель Службы, Гюнтер Ноллау, член НСДАП в 1942–1945 годах и участник войны на Восточном фронте.

В Японии скандалов подобного масштаба не возникало — отчасти из-за большей закрытости военных структур, отчасти из-за отсутствия столь острой общественной полемики. В отличие от Германии, в Японии почти не возникло общественной дискуссии о допустимости таких решений: реабилитация прежних элит происходила в тени бюрократических процедур и под прикрытием молчаливого согласия. Японский миф о послевоенной истории начался с попытки отмежеваться от прошлого, но при этом оставался с ним глубоко связан.

Вместо откровенного разговора о роли армии в войне японское общество выбрало тактику молчания и забвения, отметил в книге «Неудобное прошлое» Николай Эппле. Преступления и ответственность были сведены к частным эпизодам. Забвение оказалось способом примириться с прошлым, а не переосмыслить его.

В результате обе страны подошли к вопросу переоценки прошлого с разной степенью открытости. Германия — через скандалы, политические кризисы, дебаты в парламенте и обществе. Япония — через фактическое вытеснение темы за пределы публичной повестки. Но в обоих случаях стало очевидно: ни один отборочный механизм не способен полностью исключить возвращение проблем прошлого, если за ним не следует длительная и болезненная работа с памятью.

Опыт Германии и Японии показывает, что очистка силовых структур после падения авторитарных режимов — это не только вопрос справедливости, но и политических решений. Международные трибуналы в Нюрнберге и Токио задали рамки персональной ответственности за преступления, однако в дальнейшем перед странами и их союзниками встала практическая задача — как сформировать новые силовые структуры при острой нехватке кадров и в условиях растущей внешней угрозы.

Первоначальные намерения провести масштабные люстрации постепенно сменились подходом к выборочной фильтрации и ограниченной реабилитации. Комиссии, проверки биографий и идеологические ограничения помогали исключить наиболее одиозные фигуры, но не могли полностью разорвать связь с прошлым. Идеи вроде образа солдата как «гражданина в форме» в Германии или пацифистского устройства армии в Японии стали важными элементами обновления армий после их преступного прошлого.

Этот опыт показывает, что сами по себе суды, фильтрации и комиссии — даже если они тщательно организованы — не могут гарантировать полного разрыва с военным прошлым. Такие меры дают эффект только тогда, когда сопровождаются долгим и открытым разговором в обществе о вине, ответственности и будущем.

Девятая статья Конституции Японии — юридическая норма, закрепленная Конституцией Японии 1947 года, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил.

Она гласит: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается».

Айнзацгруппы полиции безопасности и СД (нем. Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, сокр. EGr, «целевые группы», «группы развертывания») — военизированные эскадроны смерти нацистской Германии, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР. Играли ведущую роль в «окончательном решении еврейского вопроса».

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari