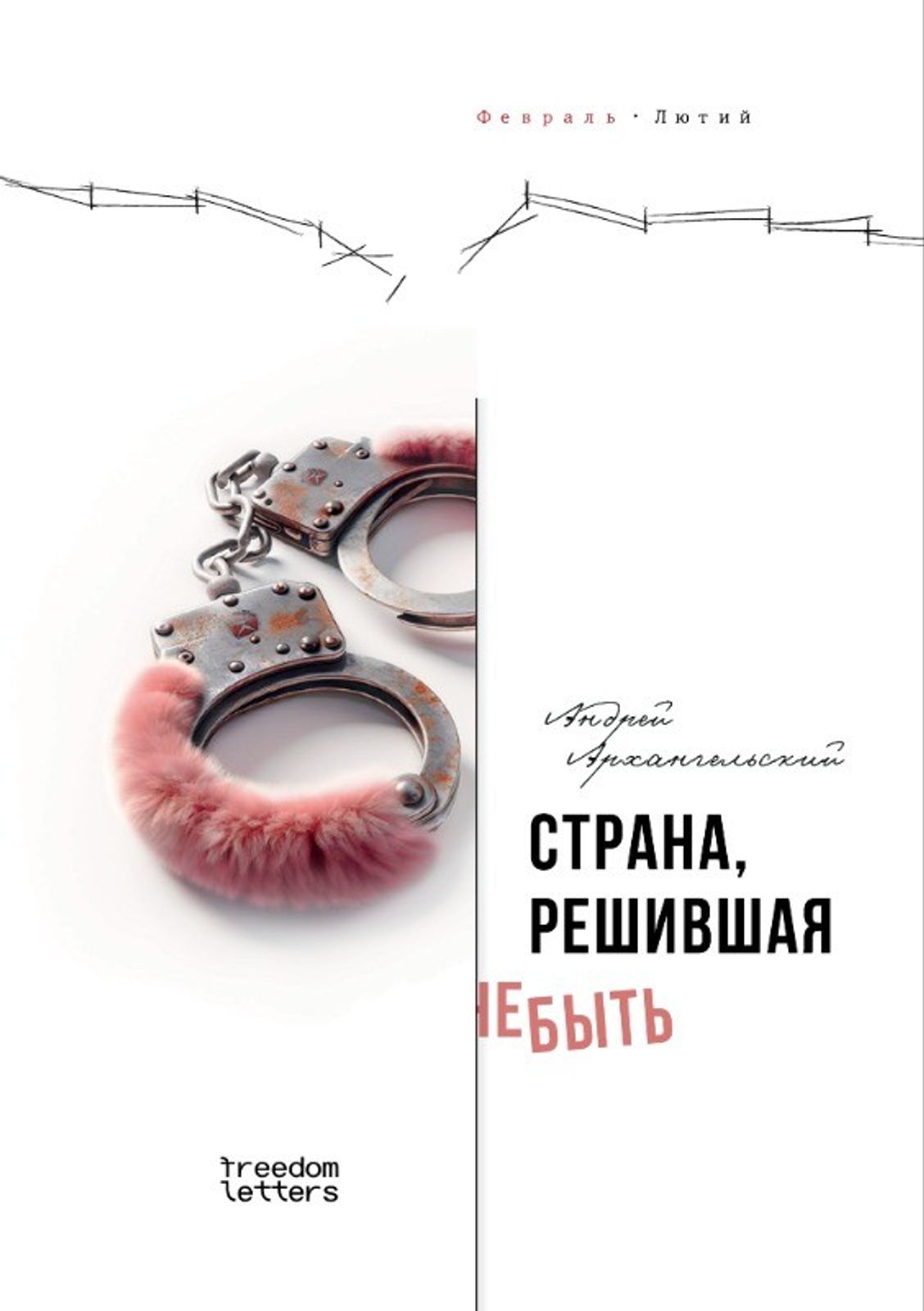

Издательство Freedom Letters выпустило книгу Андрея Архангельского «Страна, решившая не быть» — культурологическое исследование социальных изменений в России последних лет. Автор видит в калейдоскопе бытовых и поведенческих «мелочей» системный процесс, который привел молодую, подающую надежды демократию в России к путинизму и агрессивной войне. The Insider публикует два отрывка — о том, как с помощью рассыпанных в масскульте «кодов лояльности» путинский режим создавал удобное для себя массовое сознание, о том, как «политическая невинность» советского человека помогла Путину нейтрализовать даже слабые гражданские и политические ростки этого массового сознания, а также о том, чем сегодня может быть полезен опыт и традиции советского диссидентства.

Содержание

Коды лояльности

Государство важнее человека

Нельзя смеяться над самой идеей власти

Табу: Горбачев и перестройка

Табу: капитализм и политика

Вечный чекист

Политика и диссидентство

Коды лояльности

Работа путинского режима по перекодированию массового сознания с помощью кино и сериалов заслуживает того, чтобы привести ее в систему. Массовая индустрия, создаваемая при Путине начиная с двухтысячных, поражает прежде всего герметичностью транслируемых смыслов — неважно, исторические ли это произведения, или кино о современности.

Почти в каждом произведении (это касается даже авторского кино, с некоторыми оговорками) соблюдаются все или несколько идеологем, которые я называю кодами лояльности (сигнал авторов о том, что они «свои», что соблюдают правила игры, заданные государством, в той или иной художественной форме). Эта повторяемость сигналов, безусловно, не может быть случайностью.

Неважно при этом, следовали авторы некоему секретному своду правил, написанному в идеологическом управлении Кремля, или же делали это интуитивно. Второе, кстати, гораздо надежнее: самоцензура при тоталитаризме нового типа играет решающую роль. Перестраховываясь всякий раз, продюсер или режиссер будут вдвое, втрое осторожнее: ведь от их решения зависит финансирование проекта. Государственные ли деньги, или частные в проекте — по сути также не имеет значения: при Путине все денежные потоки так или иначе аффилированы с государством или зависят от него. Поэтому система отбраковки нелояльных авторов или произведений начинает работать на самом раннем этапе: на этапе сценарной заявки, или питчинга; в крайних случаях замена режиссера или актеров случается уже на этапе сьемок.

Естественно, все игроки кинорынка знали и соблюдали эти правила игры. Какая-то часть людей принимала их, надеясь, что сможет на последующем этапе «переиграть систему»: соблюдая коды лояльности, суметь, тем не менее, сказать что-то важное — или хотя бы не быть «первыми учениками». Среди профессионалов, «игравших по правилам», были и те, кто покинул Россию после 2022 года или попросту замолчал.

Но большинство игроков кинорынка до сих пор соблюдают эти правила (которые, конечно же, ужесточаются вместе с режимом). Сотни фильмов и сериалов, созданных ими за двадцать пять лет, поражают, в сущности, одним: зритель, даже если бы и хотел, не мог обнаружить ничего «иного», противоречащего рамочным установкам Кремля. Ситуация даже более беспросветная, чем при советский власти. С художественной точки зрения лишенное каких бы то ни было достоинств (стремительная деградация российской киноиндустрии происходит по мере ужесточения режима), это кино, тем не менее, интересно другим: оно является наиболее точным выражением мировоззрения самого Путина и его окружения. И, таким образом, может служить своего рода зеркалом власти.

Сотни фильмов и сериалов, созданных за 25 лет, поражают одним: зритель не сможет обнаружить ничего, противоречащего рамочным установкам Кремля

Каковы эти коды лояльности?

Государство важнее человека

Первый и главный код лояльности в путинском кино — внушение зрителю мысли о том, что власть в России есть абсолютная, неизменная, неотменимая, неподвластная человеку сущность. В известном смысле — даже иррациональная. Верховная власть (цари, генсеки) в российском кино является ядром, вокруг которого строится любой исторический сюжет. Это касается бесконечных исторических саг — от киновоплощений эпохи Ивана Грозного или Екатерины Второй до советских времен.

Если сюжет касается сталинской эпохи, от режиссера требуется особое умение рассказывать о «перегибах», о репрессиях так, чтобы у зрителя в итоге возникало понимание, что без власти (пусть и ужасной) нельзя. Даже когда речь заходит о сталинских лагерях, включается принцип «зато»: зато победили в войне. Уравнять зло и величие — задача всякого режиссера путинской эпохи.

Кадр из фильма "Иван Денисович"

Central Partnership

Даже сериал «В круге первом» по антисталинскому произведению Солженицына (режиссёр Глеб Панфилов, 2006) внушает чувство уважения «к ужасной, но великой эпохе». «Один день Ивана Денисовича» (2021) — последний фильм того же Глеба Панфилова — не только про лагерную жизнь героя, но и о том, как он воевал и попал в плен. Эта «дописанная за автора» история солдата Ивана Шухова, как нетрудно догадаться, призвана оттенить, «размыть» в кадре ужас ГУЛАГа. О жестокости режима в историческом кино можно говорить: о пытках, палачах, о страданиях. Власть может вызывать ужас, страх, даже отвращение, — но смеяться над нею нельзя никогда. Это самый страшный грех.

Именно поэтому в российский прокат не вышел невинный, в общем-то, комедийный фильм «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (2017). По той же причине не вышла в российский прокат черная комедия о блокадном Ленинграде «Праздник» Алексея Красовского (2018).

Автор, зная об уже сложившихся к тому времени «правилах игры», даже не стал обращаться в министерство культуры за прокатным удостоверением, сразу выложив фильм в YouTube (к ноябрю 2021 года количество просмотров фильма составило около трех миллионов). Увы, подобные примеры независимого поведения художника в путинской России можно пересчитать по пальцам.

Нельзя смеяться над самой идеей власти

В современных сюжетах этот «принцип абсолютизма» работает так: герои ничего не могут сделать или решить сами, без государства. Вот несколько примеров. «Метро» Антона Мегердичева (2013), первый российский фильм-катастрофа. Сюжет развивается вполне логично до середины фильма: люди попадают в беду, техногенную катастрофу (из-за алчности воротил строительного бизнеса) — и пытаются самостоятельно выбраться из затопленной московской подземки. Они почти уже выбрались на поверхность. И вдруг фильм «спохватывается»: словно бы чья-то невидимая рука (сценариста? режиссера? продюсера?) решительно обнуляет все предыдущие усилия, буквально обрушивая людей обратно в затопленный тоннель. Эта нелогичность бросается в глаза: что заставило авторов поступить так? А просто логика сюжета вступает в противоречие с кодом лояльности: герои ни в коем случае не могут спастись сами — только с помощью государства (в лице официальных спасателей МЧС, которые вскоре прибудут).

Социальный триллер «Отрыв» (2018, режиссер Тигран Саакян): застрявшие в вагоне фуникулера туристы вместо того, чтобы сообща спасаться, передрались между собой и почти все погибли. Здесь авторы как бы еще и посмеиваются над попытками героев сделать что-то самостоятельно.

кадр из фильма "Отрыв"

Внушается мысль о принципиальном бессилии общества: «Сами вы ничего не можете, вы только все испортите и самих себя погубите» (фильм вышел в разгар последней волны социальных протестов в Москве и других городах).

Табу: Горбачев и перестройка

В списке «исторических эпох», которые обычно эксплуатирует путинское кино для возгонки патриотизма, есть два исключения — когда общество хлебнуло (точнее, нахлебалось) свободы. Это хрущёвские и горбачёвские времена (про ельцинские говорить и вовсе не приходится, потому что фильмы об этом времени можно пересчитать по пальцам). Сериал «Оттепель» (2016, режиссер Валерий Тодоровский) многими был воспринят как панегирик шестидесятым — первым советским свободам.

Между тем, фильм учит как раз обратному: тому, что художник должен соблюдать правила игры, даже если он играет во фронду. Как оставаться лояльным государству, при этом позволяя себе кое-какие вольности (та же идея и в фильме Петра Буслова «Высоцкий. Спасибо, что живой», 2011). Хрущёвская эпоха поэтому более или менее допустима в качестве антуража: там рамки свободы, даже негласные, четко очерчены.

кадр из сериала «Оттепель»

Впрочем, хрущевская эпоха положила начало опасному соблазну: советский человек увлекся идеей «красивых» заграничных товаров — и вообще красивой (и свободной) жизни. В 2008 году на экраны вышла музыкальная трагикомедия Валерия Тодоровского «Стиляги». Редкий случай в истории путинского кино, когда героями фильма становятся «нарушители» тогдашних норм советской морали.

В сущности, их «танцы на костях» и яркая, вызывающая одежда, образ жизни, вдохновленный американской культурой с политической точки зрения абсолютно невинны. При этом фильм ясно дает понять, что «свобода лучше, чем несвобода», и что стиляги были первыми проводниками свободы в СССР в конце пятидесятых. От них авторы фильма проводят символическую линию к современным (на 2010-е годы) свободам, которые якобы уже не подвергаются сомнению: право каждого по-своему одеваться, развлекаться, читать и слушать что хочется. Однако если вы захотите сегодня пересмотреть этот фильм в сети, вы обнаружите, [что в нем «заблюрены» ключевые моменты, которые касаются сексуальных свобод.

Например, когда герой фильма Мэлс впервые листает «Камасутру», или когда герой и героиня оказываются «на хате», чтобы провести там первую ночь. В связи с новыми репрессивными законами (после 2022 года) авторы вынуждены «размывать» все эпизоды, связанные с обнаженной натурой (из-за чего, собственно, теряются основные смыслы фильма).

Цензура в этих местах фильма смотрится сегодня особенно символично: те свободы, за которые боролись герои пятидесятых и которые, казалось бы, уже никто не может оспорить, опять запрещены прямыми наследниками советской репрессивной системы. Все вернулось или возвращается к «нормам» пятидесятых.

...Что же касается горбачёвской эпохи, то про нее нельзя ни «хорошо», ни даже «плохо» — ее вообще лучше игнорировать. Да-да. За двадцать лет режиссеры и продюсеры научились снимать так, как будто никакой перестройки не было. В художественных произведениях совершенно невозможно углядеть, что в стране происходят грандиозные перемены.

В основе фильма «Ледокол» Николая Хомерики (2016) — подлинная история ледокола «Седов», который в 1985 году вмерз в льдину и провел около года в ледовом плену. Люди на корабле вынуждены проводить время в бесконечных разговорах. И они обсуждают что угодно, но только не смену власти в Кремле, о которой говорил тогда весь мир (фотография Горбачева лишь на мгновение мелькнет на обложке газеты, которая пришла с Большой земли!).

Упоминание Горбачева и перестройки — одно из самых жестких табу в российском кино. О восьмидесятых принято говорить максимально размыто, абстрактно, на языке стихии: все было нормально, но потом подул ветер, пошел ливень — и все как-то в одночасье рухнуло, расстроилось. Погода испортилась. Ненастье. Именно так показана эпоха перестройки в сериале «Березка» (2018), посвященном истории советского танцевального ансамбля.

кадр из сериала "Березка"

В сериале «Чудотворец» (2014) — о соперничестве Чумака и Кашпировского, пик популярности которых приходится как раз на перестройку, — авторы умудряются ничего не рассказать о собственно социальном контексте времени. Мало того: они как бы сознательно размывают границу между эпохами 80-х и 90-х, которые в сериале сливаются в некое угрюмое, серое, неразличимое «дно». Иллюстрацией «перемен» в итоге служат бесконечные ряды вещевого рынка, через который проходит герой.

Рынок и ларек — две вещи, которыми только и позволено обозначать на экране эпоху перемен (на самом деле, конечно, подразумевается, что это тупик общества). В сериале «Слово пацана» Жоры Крыжовникова (2023) действие происходит в конце восьмидесятых. Казалось бы, на этот раз в кадре множество примет того времени. Но вот что существенно: по мнению авторов, всплеск массового подросткового бандитизма в Казани и других крупных городах совпадает с началом перестройки. Код лояльности тут строго соблюден: между перестройкой, Горбачёвым — и жестокостью, насилием, несправедливостью поставлен мощный знак равенства.

На самом деле это искажение исторической правды: молодежные банды появились в семидесятых, но только в перестройку о них стали наконец писать и говорить. Тот же принцип соблюдается и в сериале Сергея Урсуляка «Ненастье» (2018, по роману Алексея Иванова): бывшие афганцы, ставшие бандитами, бурно приветствуют победу над путчистами и появление Горбачева на экране.

Получается, что именно бандиты и есть подлинные бенефициары перестройки — подспудно внушается зрителю мысль. Но бандиты, утверждает далее сериал, по большому счету — сами жертвы этих самых перемен: не случись перестройка, были бы нормальными советскими обывателями. Вывод: во всем «виновата» перестройка, она сделала людей извергами.

Вероятно, перестройка проходит у деятелей киноиндустрии под кодовым названием «очень личное табу». Рассказывая о восьмидесятых на экране как о чем-то самоценном, вы рискуете задеть тонкие струны души (самого Путина, разумеется, который никак не может смириться с «геополитической катастрофой»). Ради собственной безопасности и преуспеяния российская киноиндустрия произвела фантастическую операцию по перекодированию массового сознания: она изъяла из коллективной памяти народа важнейшие годы жизни страны. Изгнала из памяти то, что, казалось, забыть невозможно.

Наглядным итогом этой «спецоперации» стали сегодня видео допросов российских военнопленных. Украинский офицер спрашивает российского военнопленного: «Вы же учились в школе! Что было в 1991-м году? Распался СССР, возникли независимые страны, появилось государство Украина». Российский военнопленный, родившийся и проживший всю жизнь при Путине, смотрит непонимающим взглядом.

Возможно, он и «проходил» это в школе, но фундаментальные события, изменившие ход истории, — перестройка и затем 1991 год — не отложились в его сознании в виде стойких, в том числе и художественных образов. Вот, собственно, к чему привела игра российских режиссеров и продюсеров в поддавки с государством.

Табу: капитализм и политика

Главным средоточием зла в любом, даже комедийном сюжете является состоятельный человек — олигарх, банкир, бизнесмен. Он обладает сразу всеми отрицательными чертами: жаден, завистлив и глуп, жесток и своеволен. Богатый человек на экране окарикатурен до уровня картинок из советского журнала «Крокодил». Табу является и сама идея частной собственности в российском кино и сериалах. Нельзя обсуждать, анализировать, задумываться над идеей капитализма.

Сериал «Фарца» (2015) о молодых людях, которые становятся в шестидесятые фарцовщиками, чуть ли не единственный в путинскую эпоху сериал, который мог бы рассказать о том, как советская модель централизованного распределения товаров потерпела крах — и, как следствие, зародилась система подпольного бизнеса.

кадр из сериала "Фарца"

Но авторы, следуя правилу «ни слова о главном», делают упор на «дружбу парней, спасающих друга», — как говорит продюсер фильма Александр Цекало. За 25 лет путинизма не появилось ни одного фильма, в котором рассказывалось бы о становлении чьего-либо бизнеса. Например, локальная история успеха: как человек начал с того же ларька, затем открыл магазин, ресторан...

Естественно, не утаивая от зрителей, каких усилий это стоило в девяностые. Поразительным исключением является фильм «Стартап» (2014), повествующий о создании с нуля крупного российского поискового портала «Холмс». Согласно первоначальной задумке, фильм снимался как история компании «Яндекс», а прототипами главных героев послужили Аркадий Волож и Илья Сегалович. Постановку фильма начинал режиссер Роман Каримов, но из-за конфликтов на съемочной площадке он покинул проект. В итоге его имя в титрах заменено на «Игорь Сколков».

Мы можем лишь догадываться, что послужило причиной конфликта, но финал фильма говорит сам за себя: высшим своим достижением создатели стартапа считают момент, когда им удалось «договориться с государством» — то есть добровольно перейти под его полный контроль (разумеется, все это в интересах национальной безопасности).

Другое важнейшее табу — политика. Об этом на экране, естественно, не может быть и речи. И даже в «молодежном» или «остросоциальном» кино, в котором допускается большая степень критичности и даже поощряется некоторая скандальность, про политику нельзя. В фильме «Фея» Анны Меликян (2020) есть эпизод, где героиня вместе с подругой растягивает на крыше дома баннер с феминистским лозунгом: это самое смелое политическое заявление за годы путинского кино.

В «Кислоте» Александра Горчилина (2018) полиция массово задерживает молодых людей в ночном клубе (но, конечно, не на протестной акции; хотя в то время был последний пик московских протестов). Про «площадь» нельзя никому, это закон железный. Ни один российский фильм не рискнет показать в кадре политические протесты.

В фильме Светланы Проскуриной «Воскресение» (2019) показаны совершенно карикатурные митинги против мэра некоего небольшого города: разумеется, протесты эти — чей-то «заказ», чья-то афера, игра. И правда — не могут же люди по доброй воле выходить на протесты в путинской России?!.

Путинское кино все эти годы занималось дискредитацией самого понятия «политика», вытесняя его из сферы нормального, превращая занятие политикой в преступление — в глазах зрителя. Редким исключением в этом ряду являются фильмы Андрея Звягинцева (продюсер Александр Роднянский), в первую очередь «Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017), которые сегодня смотрятся приговором власти. Это независимое политическое высказывание в постсоветском кино.

кадр из фильма "Левиафан"

Вечный чекист

О какой бы эпохе ни шла речь, представители силовых структур или спецслужб играют в кино главную, ключевую роль. Это касается и самого патриотического, и самого невинного, комедийного фильма. Когда СССР рухнул, чекист в кино на короткое время превратился в отрицательную фигуру. Сцены пыток, обысков, допросов воспринимались на экране в девяностые как предупреждение и напоминание обществу: это не должно повториться. Но к началу двухтысячных образ чекиста в массовом кино опять трансформировался. Теперь работник спецслужб превратился в «сложного героя».

Показательна история экранизации «Детей Арбата» (2004, режиссер Андрей Эшпай, продюсер Константин Эрнст). Один из первых российских сериалов снят по роману Анатолия Рыбакова, чья книга считается антисталинской. Авторы сериала превратили его в кино о «великой эпохе», где сцены пыток чередуются со сценами «простого человеческого счастья». По этому пути далее и пошел массовый российский кинематограф. Это можно назвать банализацией и эстетизацией террора: допросы, пытки и расстрелы на экране превратились со временем в атрибут, в орнамент эпохи.

Случилось невероятное: то, от чего должно было бы холодеть сердце зрителя, начиная с двухтысячных стало элементом развлечения. Это открытие новых тоталитарных режимов: даже с очевидным историческим материалом можно производить манипуляции, которые приведут к противоположному эффекту.

...К середине 2010-х чекист, силовик был в каждом художественном произведении. В развлекательном кино, в каждом костюмном сериале, действие которого происходит в XVI, XVIII или в XIX веке, всегда есть условный чекист своего времени. Герой этот может оказаться злодеем, лукавым, жестоким и лицемерным, но в любом случае он должен быть.

После 2022 года с патриотическим кино произошла еще одна трансформация. При советской власти создавали фильмы о династиях сталеваров или шахтеров, теперь — кино о чекистских династиях. Дед, отец, сын служат в органах, их жены, матери, сестры — тоже. Если раньше чекист был одним из героев фильма, то теперь весь сериал или фильм переполнен чекистами. «Вселенная чекистов». Это одна большая семья, корпорация (сериалы «ГДР», «С чего начинается родина», «Комитет»).

Сериал «Комитет» (2024, режиссер Михаил Вассербаум) особенно важен. Трое героев начинают службу в семидесятые годы в ленинградском КГБ. Это буквально «кино о молодости Путина» (актер Максим Митяшин даже внешне похож на него). Сериал подробно рассказывает о жизни героев в семидесятых. Авторы мучительно подыскивают им хотя бы какую-то «работу» в советском Ленинграде: чаще всего это выдуманные покушения на высших лиц или предотвращенные теракты. Выдумка почти все, кроме одного — борьбы с диссидентами.

кадр из сериала «Комитет»

В сериале есть отрицательный герой — в прошлом успешный советский писатель и журналист, который стал диссидентом. Чекист Владимир Наумов (Максим Митяшин) поначалу пытается понять и переубедить идеологического противника. Но затем приходит к выводу, что врага уже не исправить. «Несколько слов могут нанести больше вреда, чем выпущенная из пистолета пуля» (цитата из сериала). Это важный сигнал.

Для сегодняшнего Кремля интеллигент, в отличие даже от советских времен, — принципиальный враг, его нельзя «перевоспитать». Нынешняя власть считает интеллигенцию своим главным идейным противником. Вообще это противопоставление «чекист—интеллигент» симптоматично: двадцать с лишним лет интеллигент был центральным отрицательным героем путинского кино — наравне с бизнесменом. Госкино занималось целенаправленной дискредитацией интеллигенции — как социальной прослойки и как культурного явления. Пнуть между делом интеллигента, показать его низость, ничтожность, отсутствие у него каких бы то ни было убеждений — также один из кодов лояльности путинского кино.

Показателен финальный кадр из того же «Слова пацана»: комсомольцы-ботаники в сауне, открывшие свой первый кооператив, вызывают у зрителя большее омерзение, чем гопники, для которых у авторов сериала даже в самых чудовищных обстоятельствах находится щепотка «понимания».

...Характерный эпизод из сериала «С чего начинается Родина» (2014, режиссер Рауф Кубаев): совершенно незаметные персонажи — алкоголик на скамейке, женщина с хозяйственной сумкой или подросток на велосипеде — все они на самом деле работники КГБ и ведут наблюдение за шпионом. Вроде бы обычный ход в шпионском кино, но тут возникает невольная метафора: все россияне после четверти века путинского режима являются гласными или негласными помощниками спецслужб.

Этот эпизод также символизирует деградацию «героя» на российском экране. И смерть российского кино в целом: теперь оно является простым подразделением пропаганды. Сериалы про чекистов — как вершина путинской эстетики — задают пример «правильного мышления», «правильного взгляда на мир»: такого в кино не было со времен Сталина. Кино сегодня является инструкцией для населения — «как правильно думать». Или «как думать, чтобы тебя не посадили в тюрьму».

...Все, что в итоге останется от этих 25 лет в кино, — не сюжеты и не герои, а именно эти коды лояльности. Это история о том, как огромная машина кино превратилась в индустрию угодливости. Художественный итог этих лет плачевен, но в известном смысле объективен. И это ответ на вопрос, «несут ли художники ответственность за войну». Кино — это индустрия, в создании этих фильмов и сериалов участвовали тысячи людей, сотни актеров, режиссеров, сценаристов, продюсеров.

«Мы просто снимали кино», — говорят они сегодня. Российское кино годами оправдывало насилие как необходимый «инструмент» государства. После 2014-го киноиндустрия сознательно занималась милитаризацией сознания. Любой художник, участвующий в этом, становится соучастником преступления.

...Многие кинематографисты после 2022 года покинули Россию — или ушли во внутреннюю эмиграцию. После начала войны появились два знаковых фильма, которые были сняты в России, но так и не вышли в российский прокат. «Капитан Волконогов бежал» (2022) режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова ставит вопрос — впервые после девяностых — о покаянии общества и силовых структур за репрессии тридцатых.

«Пациент No 1» (2023) режиссера Резо Гигинеишвили говорит о смерти последнего советского генсека Черненко и, шире, об умирании советского проекта. Когда смотришь эти фильмы, не покидает ощущение: именно с них должна была начаться эпоха двухтысячных.

кадр из фильма «Пациент No 1»

Увы, эпоха этими фильмами заканчивается — в тот момент, когда уже никакое, даже самое талантливое кино не может ничего изменить и отменить. Все слишком поздно. Бумеранг зла вернулся.

Политика и диссидентство

Опыт конца 1980-х и начала 1990-х, казалось бы, раз и навсегда лишил советского человека политической невинности. Но это ошибка — так думать. При всем видимом общественном возбуждении и активности 1980—1990-х это состояние нельзя назвать политическим и даже гражданским. Политолог Кирилл Рогов как-то в разговоре заметил: сейчас с российским гражданским обществом — даже с учетом репрессий и тотальных запретов после 2022-го — ситуация обстоит и то лучше, чем в перестройку.

Да, в те годы активность была нормой, многие были воодушевлены и полны надежд, однако в 1985-м и далее люди еще не могли помыслить себя в категориях «гражданского общества», даже определения такого не было. А спустя 30-40 лет у миллионов россиян этот коллективный опыт появился благодаря участию в разных активностях, от митингов и волонтерства — до организации просветительского или театрального кружка. «Был ноль, а теперь не ноль, — говорит Рогов. — Было ничто, а стало нечто». Это нечто — ощущение своей ответственности не только за самих себя, но и за целое — общество, страну. И это чувство (которое становится привычным) не так-то легко вытравить.

Но в 1980-е и 1990-е общественный накал казался достаточным — он виделся естественным преддверием политической практики: дальше, казалось, все пойдет своим чередом. Ощущения бывших диссидентов, которые участвовали в создании новой российской конституции в 1993 году, можно описать так же: «Все главное уже сделано».

Основной закон принят. Созданы предпосылки, гарантирующие движение к демократии. Все остальное — в том числе партийное строительство — казалось чем-то естественным (как законы рынка!), чем-то самопристегивающимся к демократическим законам. Однако ни появление политических партий в девяностые, ни наличие парламента вовсе не гарантировали возникновения гражданского и политического мышления. Политика оставалась, в сущности, делом темным.

Политика намывается подобно смыслу, который, «перефразируя Делёза, намывается как пыль или пыльца», — по выражению политолога Александра Морозова.

Политика как переживание, как ощущение, как личный интерес людей — и как реальный инструмент — материализовалась, овеществилась в России, пожалуй, только из духа протестов 2011– 2012 годов. Лагерь протестантов на Оккупай Абае (май 2012 года), где я провел десять дней, естественно, был отключен от электричества. Микрофонов не было: очередной оратор на импровизированной сцене произносил два-три предложения, а стоявшие вокруг люди хором повторяли его тезисы, чтобы было слышно стоящим подальше.

Дух той самой «агоры», о которой так много сказано у Арендт и Хабермаса, в точности воспроизводился на Оккупай Абае: мы словно бы заново переживали рождение политики. Как в Древней Греции. Политика возникает из ничего, из слов, из воздуха; она вплывает вместе со звуками человеческого хора. Увы: существовавшие тогда «конвенциональные» политические партии демократического толка не смогли усилить этот голос, придать ему импульс и донести до парламентской трибуны.

Обращает на себя внимание тот факт, что в России в девяностые не появилось мощной социал-демократической партии, какая была в ФРГ в 1970–1980-х, например, — в виде широкого «союза рабочих и интеллигенции». Будь такая партия в России к началу протестов 2011–2012-го, она могла бы не допустить разрыва между «меньшинством и большинством» (на этом играют и новые тоталитарные режимы, отрицая многообразие любого общества). Социал-демократия могла бы противостоять искусственному разделению на «народ и интеллигентов».

Это тот самый рычаг, которым путинский режим успешно воспользовался в 2012 году, противопоставив столичным интеллигентам «рабочих Уралвагонзавода» и превратив тем самым политическое противостояние в «классовое». Будь партия «Яблоко» действительно, а не номинально социал-демократической, она бы являла собой столь желанный для России «союз широких демократических сил», а не была бы только «партией интеллигентов». Увы, «Яблоко» во главе с Григорием Явлинским оставалось в первую очередь партией вождистской, и приставка соц.-дем. (или социал-либеральная) была лишь ее формальным лейблом.

Путинский режим противопоставил столичным интеллигентам «рабочих Уралвагонзавода», превратив политическое противостояние в «классовое»

Путинский режим сознательно начиная с двухтысячных «зашивал», притуплял и без того слабые политические инстинкты, появившиеся в России в девяностые. Кремль не просто массово фальсифицировал выборы или боролся с оппозицией. Ноу-хау режима в том, что он задался целью дискредитировать самое понятие «политика», «политическое» как принадлежащее людям. Можно, конечно, согласиться с тезисом, что эта деполитизация началась задолго до, еще в девяностые — гайдаровскими реформами, аннигиляцией государственных институтов, коррупцией, лживостью политики, расстрелом парламента, затем чеченской войной.

Однако при всем том политика в эти годы все же оставалась в качестве «легальной опции», потенциального инструмента влияния на власть. Массовые забастовки шахтеров в девяностые можно назвать политическими, даже если они и не осознавались в качестве таковых самими участниками. Но, по крайней мере, само право на протест было легально и законно в глазах общества (его в первую очередь гарантирует конституция). Однако большинство жителей России на протяжении постсоветского периода (в отличие от украинцев, которые сохраняли в себе все это время «дух 1991 года») так и не научились переплавлять личное нравственное переживание в осознанное коллективное, политическое действие, чтобы изменить само качество своего существования.

После прихода Путина к власти, обществу стала активно навязываться мысль о внеэтичности, внеморальности политики как таковой. Это было заметно даже в массовом искусстве, в фильмах и сериалах. Такая дискредитация политики именно как области человеческого существования и является тем, что отличает эпоху двухтысячных от эпохи девяностых.

Путинский режим в течение двадцати лет формировал «дополитического человека», еще менее политического, чем, скажем, в девяностые, навязав обывателю способ существования «я-вне-политики» («политика — грязное дело», ею могут заниматься только специально обученные и назначенные Кремлем люди).

2011 и 2012 годы были в своем роде чудом пробуждения политического сознания. Но это был последний шанс общества. После марта 2014 года те российские граждане, кто мыслил себя в рамках цивилизованного мира, испытали чувство морального одиночества и социальной клаустрофобии (все то же самое, но уже в катастрофических размерах, повторилось в феврале 2022 года).

Тех, кто открыто выступал в 2014 году против аннексии и войны, в отличие от советских времен, были уже сотни тысяч и даже, возможно, миллионы, но в пропорции к остальному населению они по-прежнему составляли меньшинство. А власть с помощью пропаганды еще и подчеркивала эту разницу.

Всем памятная деталь: в те годы во время еще разрешенных маршей оппозиции по ходу следования колонн вдоль тротуара стоят люди с повязками народных дружинников, символически как бы отделяя чужаков-марширующих от остального населения: чистых — от нечистых. Но тогда, в 2014-м, где бы ты ни был: в метро, на улице, в магазине — ты ловил случайные обрывки разговоров, и тебя вдруг поражало, как ударом молнии: для большинства соотечественников слова о соблюдении норм международного права являются пустым звуком.

Поначалу была еще слабая надежда, когда весной 2014-го в Москве до 70 тысяч человек вышли на антивоенный марш протеста. Но к лету стало понятно, что большинство жителей России пусть и неактивно, но одобряют — или считают «нормальным» — захват чужих территорий. И как-то само собой возник внутренний стоп-лист: отныне не со всеми можно говорить о политике открыто — с соседями, да и с коллегами, знакомыми.

С 1990-х и до 2014-го основными темами протеста в России были политико-экономические — они касались рационального аспекта существования: адаптации бывшего советского человека к новым экономическим реалиям. Определяющим тут было требование справедливости — социальной в первую очередь. Важнейшим трендом 2014—2022 годов стало смещение политических практик и лозунгов в область этики.

Протесты 2011—2012 годов против воровства голосов избирателей («за честные выборы») в этом смысле являют собой уникальный переход: это синтез прежних требований (справедливости) и уже новых (оценка коррупции, воровства голосов с универсальных позиций, то есть этики). 2014 год упрочил эту тенденцию. Теперь и Немцов, и Навальный, и другие лидеры оппозиции обращаются в первую очередь к городскому просвещенному классу: 1) к тем, для кого универсальные ценности — «не убий, не укради» — выше практических или политических выгод; 2) к тем, для кого внутренний диалог с собственной совестью (по Ханне Арендт) остается важнейшим мерилом экзистенции.

Государство не просто коррумпировано — теперь оно еще и совершает преступление. Но для того, чтобы это признать, нужно иметь «натренированный» ум и совесть, способность мысленно отделить себя от коллективного «нашего», оценить ситуацию с универсальных общечеловеческих позиций. Для постсоветского сознания война, которую ведет собственное государство, стала наиболее серьезной проверкой подлинности демократических убеждений («рентгеновским аппаратом», как говорил Немцов) — и мало кто оказался к этому «спросу истории» готов. Ранее борьба за «честные выборы» объединила широкие слои городского населения, среднего класса, но далеко не все из этих людей стали частью антивоенного протеста после 2014-го. Здесь произошла серьезная «отбраковка».

После 2014 года социальная группа поддержки оппозиции сократилась до минимума с девяностых годов — до условного меньшинства «этически стойких» . Этот момент можно назвать переходом российского гражданского общества от политического существования назад, к диссидентскому . Протестный потенциал в России «после Крыма» составляют в основном «люди с совестью» .

Я вспоминаю фото 2014 года из Барнаула, где с плакатом «Сибирь против войны» вышел единственный человек — местный активист Артем Косарецкий . Вскоре на него напали неизвестные, которые порвали плакат. Эта ситуация прямо отсылает нас к «демонстрации семерых» на Красной площади в 1968 году. Этот «выход на площадь» (на так называемый «Нулевой километр» в Барнауле) обречен на поражение в политическом смысле, но он является единственным вариантом «спасения совести» .

Лишенное политических институтов, представительства в парламенте, а также универсальных идей, способных объединить, общество стихийно воспроизводило диссидентский пейзаж. От линии сплошной обороны оппозиция переходила к практике очаговых сопротивлений. Происходило постепенное «распределение свобод по квартирам» — подобно диссидентским кухням семидесятых.

От линии сплошной обороны оппозиция переходила к практике очаговых сопротивлений

Только теперь этими квартирами-кухнями служили «Эхо Москвы», «Новая газета», Сахаровский центр, телеканал «Дождь», Радио «Свобода», до какого-то времени — новые образовательные структуры вроде ВШЭ или музеи наподобие «Гаража» (я описываю московскую среду, но, естественно, все то же самое происходило и в других городах — например, в Ельцин-центре в Екатеринбурге). Островки свободы посреди океана безмолвия, неучастия, равнодушия.

Общий призыв начала 2010-х — «Нас должно быть много!» — также постепенно смещается к индивидуальному лозунгу «Так я хотя бы спасу свою совесть». Это становится особенно заметно примерно с 2017 года, когда протестные митинги все чаще объявляются вне закона. Символическим завершением этого этапа истории стал выход «тысяч обреченных» с антивоенными призывами в городах России после 24 февраля 2022 года (почти гарантированно им грозило задержание, административное или уголовное дело).

Позже в многочисленных интервью, комментариях участники этих протестов говорили, что они «не надеялись остановить войну»: это было скорее актом спасения своей совести («чтобы не стыдно было смотреть в глаза детям», «чтобы знать, что сделал тогда все, что мог»). Что поразительно: люди в России спустя и два, и три года все-таки выходят на одиночные антивоенные пикеты. Это, конечно, уже чисто диссидентское измерение протеста.

Таким образом, мы можем зафиксировать в России переход от политического сопротивления к диссидентскому. Это случилось за последние почти 10 лет (2014—2022), предшествовавших катастрофе. Диссидентская этика как более мощная традиция поглотила политику — как традицию более слабую. Как выяснилось, навыки диссидентства оказались более привычными и даже в чем-то более эффективными в новых условиях. Люди интуитивно обращались к практикам диссидентства. Во многом это происходило потому, что за диссидентством стояла мощная моральная база — принципы и идеи, универсальные и общечеловеческие ценности.

В чем фундаментальная разница между политикой и диссидентством? Диссидентские принципы строятся вокруг индивидуальной стратегии — того самого «спасения собственной совести». Однако этот постулат как раз и противоречит политическим принципам (политика должна «спасать» всех, каждого). Политика — это делать. Политика — это создавать, объединять, вступать в коалицию, побеждать на выборах.

Диссидентство возникает, когда деланье (политика) невозможно; в ситуации репрессивного режима «неделание» чего-либо преступного также приобретает силу морального поступка. Не совершать подлость, не участвовать в преступлении. В качестве опции для тех, кто не готов был вступить в открытое противостояние с властью, с диссидентских времен была заповедь «жить не по лжи».

В ситуации репрессивного режима «неделание» чего-либо преступного также приобретает силу морального поступка

Заметим: как в максиме Солженицына (1974), так и в новом этическом императиве Навального («Не врать, не воровать») присутствует эта «диссидентская» частица «не». Все, что может сделать честный человек в подобной ситуации, — по крайней мере не участвовать в коллективном вранье, не быть соучастником зла. Конечно, этот императив «неучастия во зле» — весьма двусмысленная вещь: часто «неделание» превращается в ничегонеделание, в иных случаях его можно трактовать и как соглашательство («промолчи — попадешь в первачи»). Но когда нет других способов противостояния, этика неучастия опять актуальна. Спрашиваю коллегу: какие способы сопротивления сегодня используют антивоенно настроенные священники, остающиеся в России?

Он скептически пожимает плечами: «От священников сегодня требуют читать молитву «О победе святой Руси». (Официально священникам РПЦ Московского патриархата с осени 2022 года рекомендовано читать во всех храмах молитвы о «О победе святой Руси»; тех, кто отказывается, подвергают санкциям вплоть до лишения сана. — А .А .). А также — вязать, например, вместе с прихожанами маскировочные сети для отправки на фронт. Большинство священников читают эту молитву и шьют сети. А некоторые не читают и не шьют. Вот и все варианты сопротивления».

В этом жесте, для которого также требуется отвага, есть, на мой взгляд, прямая связь с диссидентской этикой. После введения репрессивных законов в 2022 году единственное относительно безопасное поведение в РФ для несогласных — не потворствовать злу, не быть соучастником преступления. Уходить во внутреннюю или во внешнюю эмиграцию, в подполье, — чтобы не совершать подлости, спасти хотя бы собственную совесть.

...Как переформулировать, перекодировать диссидентские принципы с поправкой на «общее благо»? Можно ли взять от диссидентства принципиальные, универсальные идеи и переплавить их в политическую практику?

...Несмотря на всю непопулярность, немассовость диссидентского движения 1960—1980-х, его моральные корни оказались мощнее, чем у новых политических партий. Потому что диссидентство базировалось на принципах, а не на договоренностях и «правилах игры» (как при Ельцине или раннем Путине). Диссиденты опирались на основополагающие базовые документы (Всеобщая декларация прав человека, 1948; Хельсинкский акт, 1976) и апеллировали к универсальным общечеловеческим ценностям (подчеркивая свое родство с мировыми источниками демократии).

Многие забывают, что диссидентская среда во многом формировалась под влиянием двух катастроф ХХ века — сталинизма и нацизма. Первые советские диссиденты — это люди, которые прошли ГУЛАГ (например, как А. Есенин-Вольпин). Параллельно этой истории — опыт нацистских лагерей смерти. Именно из этих двух крайних опытов расчеловечивания выросла послевоенная традиция сопротивления тоталитаризму. Советские диссиденты в большинстве были людьми, морально готовыми идти до конца.

При этом диссидентская среда не породила — что вообще-то типично для любого подполья — духа подозрительности и беспощадности к предателям. Не создала ни собственной охранки, ни «чека». Напротив, одним из ее базовых принципов был отказ от практики мщения и коллективной расправы с «изменниками» в духе «Бесов» Достоевского, отказ от внутрипартийной диктатуры (диссидентство в СССР многопартийно, что важно подчеркнуть).

А также — это можно назвать базовым гуманизмом — принципиальная открытость для всех, даже потенциально сочувствующих или нейтральных. Вспомним знаменитый лозунг диссидентов, обращенный к советской власти: «Соблюдайте вашу конституцию!». Он стал, по мнению бывшего директора Сахаровского центра в Москве Сергея Лукашевского, «архимедовым рычагом» — принципом, объединившим все группы диссидентов. Но также — добавлю от себя — актуальным и для широкого круга граждан (которые на собственном опыте знали, как плохо соблюдались советские законы).

Уже в наши дни Михаил Ходорковский сформулировал максиму: «Неважно, что ты делал до 2022 года — важно, что ты делаешь сейчас». Этот лозунг, также расширяющий «вход», а не сужающий его, увы, так и не стал новым архимедовым рычагом для оппозиции и гражданского общества в России.

Две универсальные вещи можно взять из диссидентской практики и применить их к сегодняшней политической:

- принципы важнее сиюминутных политических выгод,

- идеалы, ценности важнее конкретных имен, персоналистских стратегий «успеха».

Все это станет особенно актуально, если у России в будущем появится новое окно возможностей: одним из первых политических шагов «после Путина» должно стать признание коллективной политической ответственности перед Украиной и необходимости покаяния. Это словосочетания, которых сегодня как огня боятся оппозиционные российские политики, опасаясь тем самым отпугнуть свой электорат. Политик, однако, должен говорить своему избирателю не только утешительные или объединяющие, но и горькие слова (и это как раз то умение, которое стоит взять от диссидентства).

Политик должен говорить своему избирателю не только утешительные, но и горькие слова

Нынешнее заигрывание оппозиционных политиков с электоратом, оставшимся в России («не будем называть случившееся катастрофой»), или попытка коллективной терапии («не мы одни „оступились“ — это случалось и с другими нациями, народами») приводят к тому, что общество в очередной раз не осознает своей ответственности. Таким образом порочный круг государственного «преступления без покаяния» с неизбежностью воспроизводится на следующем историческом витке.

Принцип «давайте не говорить электорату всей правды» означает, что на самом деле российские оппозиционные политики рассматривают избирателей как неразумных детей. Казалось бы, после трех лет войны всем уже ясны размеры катастрофы и степень ответственности каждого. Однако лидеры российской оппозиции не нашли нового языка, с помощью которого можно было бы вести этот разговор об ответственности.

Тем самым демократическая оппозиция повторяет ошибку ельцинских реформаторов девяностых, которые старались «не тревожить», не раздражать народ напоминанием о кровавой истории страны после 1917 года, о ГУЛАГе и молохе сталинских репрессий, о других преступлениях советской власти. Это поощрение коллективного забытья («какнибудь само рассосется») привело Россию к равнодушию, апатии, а затем и к новому витку реваншизма.