Книга «Амеррика» издательства Freedom Letters написана Александром Генисом к пятидесятилетию жизни в США. Автор рассказывает о стране, о которой, цитируя предисловие, «не написано в Википедии», и которую не увидишь из окна офиса или туристического автобуса. Сейчас, когда США переживают пришествие Дональда Трампа, читатель может поверх газетных заголовков открыть и чуть лучше понять Америку вслед за автором, который до сих пор смотрит на страну глазами, не уставшими удивляться. The Insider публикует отрывки, посвященные Нью-Йорку, штату Вермонт и эпилог, коротко передающий настроение апреля 2025 года.

Содержание

Вермонт

Русский Нью-Йорк

Эпилог

Вермонт

Как много в этом звуке для сердца русского слилось!

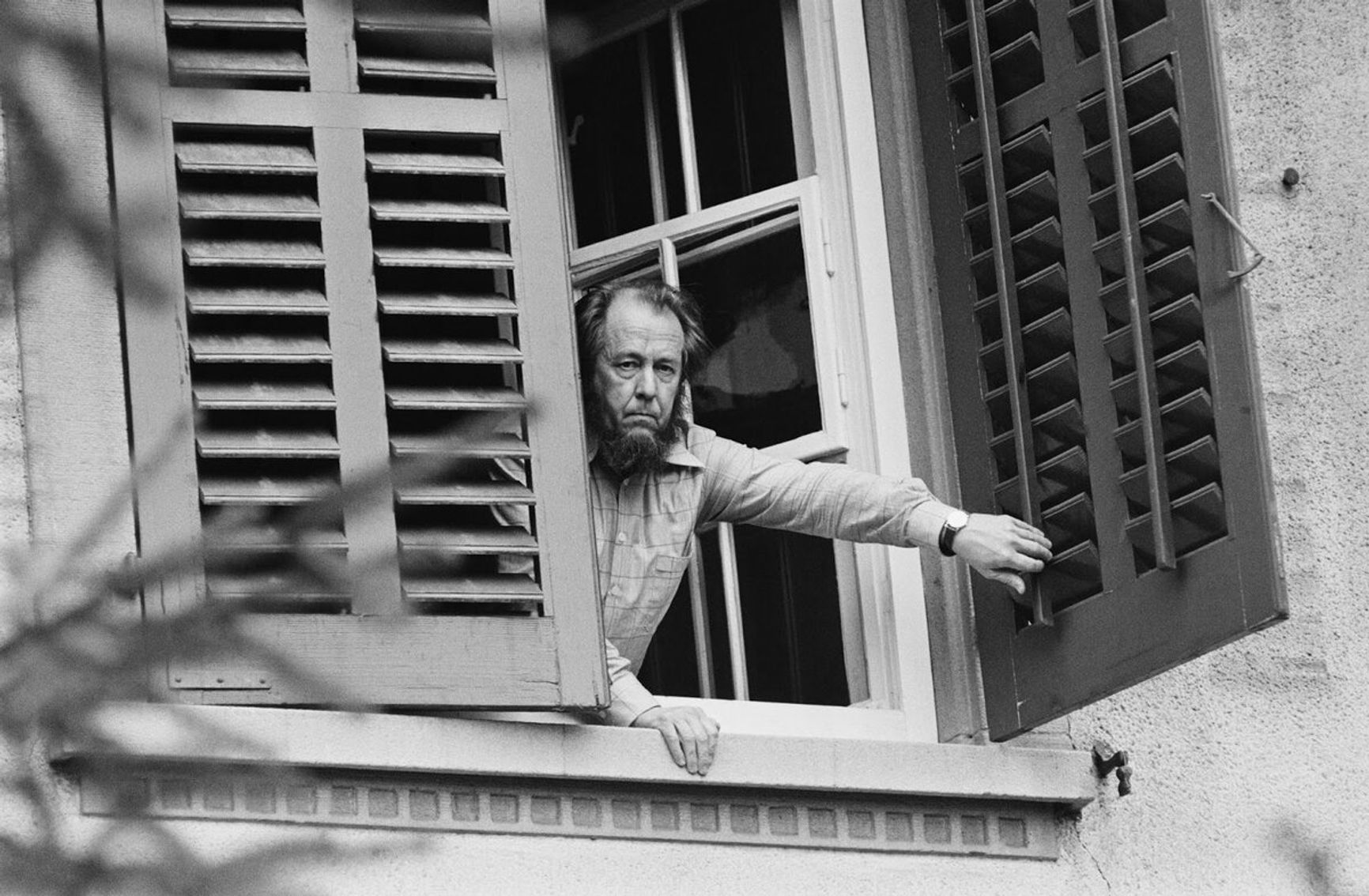

Когда-то здесь жил недостижимый, словно Грааль, Солженицын, но и без него Вермонт — форпост русского языка в Новом Свете. Хотя бы потому, что каждый год в этот штат приезжают сотни молодых американцев, чтобы дать торжественную клятву все лето говорить только по-русски. Так лучшая языковая школа колледжа Миддлбери прививаетх своим питомцам навыки лингвистического выживания: их швыряют в воду, включая тех, кто совсем не умеет плавать.

Александр Солженицын в Вермонте

— Как дела? — щебечут одни новички.

— Хорьошо, — отвечают другие.

А потом, исчерпав запас, молча улыбаются друг другу. Через неделю-другую, однако, язык пробивает себе дорогу, и беседа приобретает более осмысленные семантические очертания — как в разговорнике.

— Как дела? Ты любишь кашу?

— Каша — для Маши, я люблю Чехова.

Профессорам, особенно из отечества, труднее. Ведь они тоже поклялись ограничиться родным языком, обходясь без костылей английского. По опыту знаю, что в Москве это непросто.

— Люблю вкусно поесть, — сказал я там однажды интервьюеру.

— Топовые продукты, — бегло перевел он меня на русский, — составляют мой бренд.

Здесь это запрещено, и все говорят, словно персонажи Тургенева, только короче и веселее. Тотальное погружение в языковую среду распространяется на все сферы жизни — в классе и столовой, за флиртом и пивом, даже в сортире с русскими инструкциями.

Раньше, впрочем, было еще хуже. Посетив Миддлбери в первый раз, я решил, что у кампуса болезнь Альцгеймера. На стене висела табличка «СТЕНА», на окне — «ОКНО», под ним — «ПОДОКОННИК». Идя по коридору, я избегал резких движений, чтобы не приняли за психа. Теперь, однако, по настоянию пожарных надписи сняли отовсюду, кроме щита с объявлениями, где демонстрировались сусальные фантики конфет «Аленка» и замусоленные от частого пользования правила распития спиртных, включая игристые, напитков.

Я не был здесь десять лет и сразу заметил перемены. Числом учеников русская школа затмила и китайскую, и арабскую. Что делать, славистика — дочь войны. Вооруженный этими знаниями, я осторожно вошел в аудиторию к аспирантам, отнюдь не похожим на филологов. Девушки — красивые и без очков, юноши — рослые и мускулистые.

— Какая ваша любимая русская книга? — спросил я всех для знакомства.

— «Дама с собачкой», — сказал один.

— «Дама с собачкой», — подхватила другая.

— «Дама с собачкой», — согласился третий.

— «Геополитика России», — сухо сказал четвертый, с короткой стрижкой.

— ОК, — подытожил я и, застыдившись заимствования, неуклюже перевел себя на русский, — ладненько.

Дальше шло, как всегда: студентам — Бродский с Довлатовым, коллегам — анекдоты с библиографией. У костра, правда, больше не пели. Старые эмигранты, бежавшие от советской власти и знавшие все слова ее песен, вышли на пенсию, а новые предпочитают хору лепку пельменей. За этим мирным делом славист-дипломат рассказывал, какую роль они играли во Вьетнамскую войну.

— Управление советскими МиГами, — объяснил он, — оказалось не по силам субтильным вьетнамцам. Поэтому перед боевыми вылетами русские летчики, надеясь подкрепить своих клиентов, кормили их сибирскими пельменями.

Настоящий Вермонт начинался за пределами колледжа — с Зеленых гор, давших штату французское имя и неотразимую внешность. Она покорила меня еще на заре американской жизни, когда я приехал сюда, чтобы познакомиться с Сашей Соколовым. Вместо адреса он продиктовал пейзажную зарисовку.

В этих живописных краях такое случается. Лев Лосев, первый раз приглашая в гости, сбился с перечня дорог и выездов на рощи, ручьи и пригорки. Слушая его, я почувствовал себя Красной Шапочкой. Соколов, однако, был лаконичен: назвав гору, он велел добраться до ее вершины. Там я его и нашел. В палатке стояло полено и ведерко с парафином. Тут, глядя в угол, чтобы не отвлекаться горными видами, он сочинял новый роман.

Соколова можно понять. Конкурируя с нашим вымыслом, Вермонт затягивает, завораживает и меняет сырую реальность на магическую. Я, например, встретил верблюда. Рифмуясь горбами с холмами, он, перепутав широту и континенты, безмятежно пасся в ущелье, словно в оазисе. Боясь, что мне не поверят, я предъявил фотографию местным.

— Верблюд среди овец, — объяснили мне, ничуть не удивившись, — все равно что танк в отаре: отпугивает койотов.

— А что тут делают перуанские ламы? — пристал я, вспомнив других вермонтских зверей.

— Они охраняют перуанских же альпак.

— Ну а те зачем?

— Как зачем? Вы видели альпак? У них ресницы, как у звезд немого кино. И они ими хлопают!

Усвоив урок, я внимательно смотрел по сторонам вертлявой дороги, с которой содрали асфальт, чтобы сделать ее еще более проселочной.

У обочины стояла пара коров и пара людей. Грудастая тетка в шортах и дед с белой бородой. Я чуть не свернул шею, пытаясь понять, то ли это состарившийся хиппи, то ли век не брившийся фермер. Видимо, он имел отношение к открывшемуся за поворотом органическому малиннику, где я запасся воском и медом из спрятанных среди кустов ульев.

— Медведи не донимают? — вспомнив Винни-Пуха, спросил я хозяйку.

— Наоборот, — обрадовалась она, — их туристы фотографируют.

Неудивительно, что в Америке выходит журнал «Вермонтская жизнь», наглядно доказывающий, что она здесь радикально отличается от любой другой. Веря этому, жители остальных сорока девяти штатов считают, что не побывать здесь — преступление.

Подыгрывая собственной легенде, Вермонт притворяется еще бóльшим захолустьем, чем является, и угощает гостей провинциальными достопримечательностями. Среди них — крытые мосты, круглые амбары и раскрашенные под мрамор деревянные колонны, украшающие школы, особняки и обязательно деревенский банк, который Бродский обозвал «Парвеноном», скрестив парвеню с Парфеноном. Американские колонны, компенсируя историческую недостаточность, издавна связывали Новый Свет со Старым.

К той же уловке прибегали топографы. Они заманивали в Новый Свет европейских колонистов, давая только что основанным поселениям знакомые названия: Троя, Итака, Овидий. Несмотря на гордые имена, городская жизнь в них исчерпывается почтовым индексом и единственной лавкой, которая по-американски называется country store, а в Миддлбери — сельпо.

Лучший из таких магазинов валяет ваньку в курортном Вудстоке, отданном магнатам на отдыхе, начиная с Рокфеллеров. Купив обнищавший с окончанием индустриальной революции поселок, они сохранили его в полной неприкосновенности. Даже электрические провода здесь зарыли в землю, чтобы не портить уютные ведуты. Гордясь званием лучшего из маленьких городов Америки, вермонтский Вудсток так искусно имитирует пасторальную простоту и благородную бедность, что недвижимость тут не дешевле, чем в Манхэттене. Игрушка миллионеров, он напоминает версальскую ферму Марии Антуанетты.

Для завершения иллюзии главную улицу, которая бесхитростно называется Главной, венчает деревенский универмаг, торгующий всем вермонтским, а именно: березовыми дровами для буржуйки, кленовым сиропом для оладий, острым чеддером под пиво, подсадными утками для охоты и чучелами мух для ловли форелей. Лишь в дальнем углу, стыдливо прикрытые наивными фартуками и пестрыми календарями, стоят роскошные вина для опростившихся в Вермонте богачей.

Больше всех в Вермонте меня интересовал один человек, но он, к сожалению, умер, и я отправился туда, где он жил, точнее — гулял.

«Тропа Фроста» — памятник поэту, который любил по ней прохаживаться, разумеется, сочиняя стихи. В этом нас убеждают деревянные щиты с цитатами. Контекст предлагает природа. Познакомиться с ней помогают таблички с ботанической, но тоже поэтической номенклатурой: «Прерванный папоротник», «Папоротник, пахнущий сеном» (не врут), а также «Береза желтая», «Береза серая», «Береза бумажная».

Дом-музей Роберта Фроста в Вермонте

Начавшись дорогой, вымощенной для инвалидных колясок, тропа вскоре сужается, петляет, прячется в высокой траве, ныряет в болото, смотрит на горы и замирает полянкой на холме, откуда видна ферма Фроста. До нее всего миля, но пустой и густой лес напоминает тот, с которым мы встречаемся в знаменитых стихах.

Фрост говорил с деревьями на равных, избегая тех аллюзий, что превращают поэтический ландшафт Старого Света в диалог с прошлым. У Фроста (несмотря на то, что он учил школьников латыни) единственная история — естественная. Природа служила ему рудником аллегорий, и сам он считал себя символистом.

Одно у него значит другое — но не совсем. В зазор между тем, что говорится, и тем, что подразумевается, попадала жизнь, и он сторожил ее у корня. Метафизика, как метеорит, врезается в землю, и поэт никогда не знает, чем закончится столкновение, ставшее стихотворением. А если знает, то он не поэт.

— Нельзя, — говорил Фрост уже прозой, — перекладывать мысли в стихи, словно стихи — в музыку.

В процессе сочинения автор, как и читатель, не должен знать, что будет в следующей строчке.

Собственно, для того он и пишет, чтобы узнать. Поэзия (да и вся литература, рискну предположить) — своего рода спорт, позволяющий болельщику следить, сумеет ли автор поднять заявленный вес. Фрост мог. Но его стихи, как и Пушкина, чью роль он, пожалуй, играет в Америке, слишком просты и непереводимы. Зато их можно навестить в Вермонте, где они плотно приросли к Зеленым горам, сочным лугам и Русской (какой же еще!) речке.

Русский Нью-Йорк

Все диаспоры часто живут консервами. В том числе и наша. Это — этикет, обычаи, язык, вкусы, кабачковая икра.

— СССР, — сказал мне однажды Михаил Эпштейн, когда мы с ним гуляли по Бруклину, — сохранился только на Брайтон-Бич.

— Верно, — согласился я, закусывая шурпой и фаршированной рыбой в еврейско-узбекском ресторане «У тещи» неподалеку от атлантического пляжа, — мы — реликт советского народа. Нас делает условно русскими то, что мы все помним, любим и привезли с собой.

Перечень проще начинать с очевидного и вкусного. Полвека назад привычной нам едой в Нью-Йорке распоряжался король бакалеи Разин. Родившийся в Харбине и сбежавший из него, когда и там к власти пришли коммунисты, он, тем не менее, снисходительно относился к социализму.

— Чем беднее экономика, — говорил он, — тем меньше у нее денег на то, чтобы портить продукты химией.

С тех пор деньги нашлись, но родные рецепты по-прежнему дают нам то, без чего нельзя обойтись никак, нигде и никогда. Теперь русская кухня в изгнании перебралась из убогих закоулков в чертоги обжорства — с паркингом на сто недешевых машин.

Здесь торгуют всем, что нам нравится: балтийской сельдью трех сортов, украинским салом пяти и эстонскими березовыми вениками, о которых речь впереди.

Война вмешалась в наш Нью-Йорк, расширив его за счет украинской части. Так, сочувствуя беде, все эмигрантские районы украсились украинскими флагами. И гастрономы, которые назывались «Москва», стали «магазинами международных продуктов», где с прилавков исчезает российский товар, заменяясь литовским, латвийском или армянским.

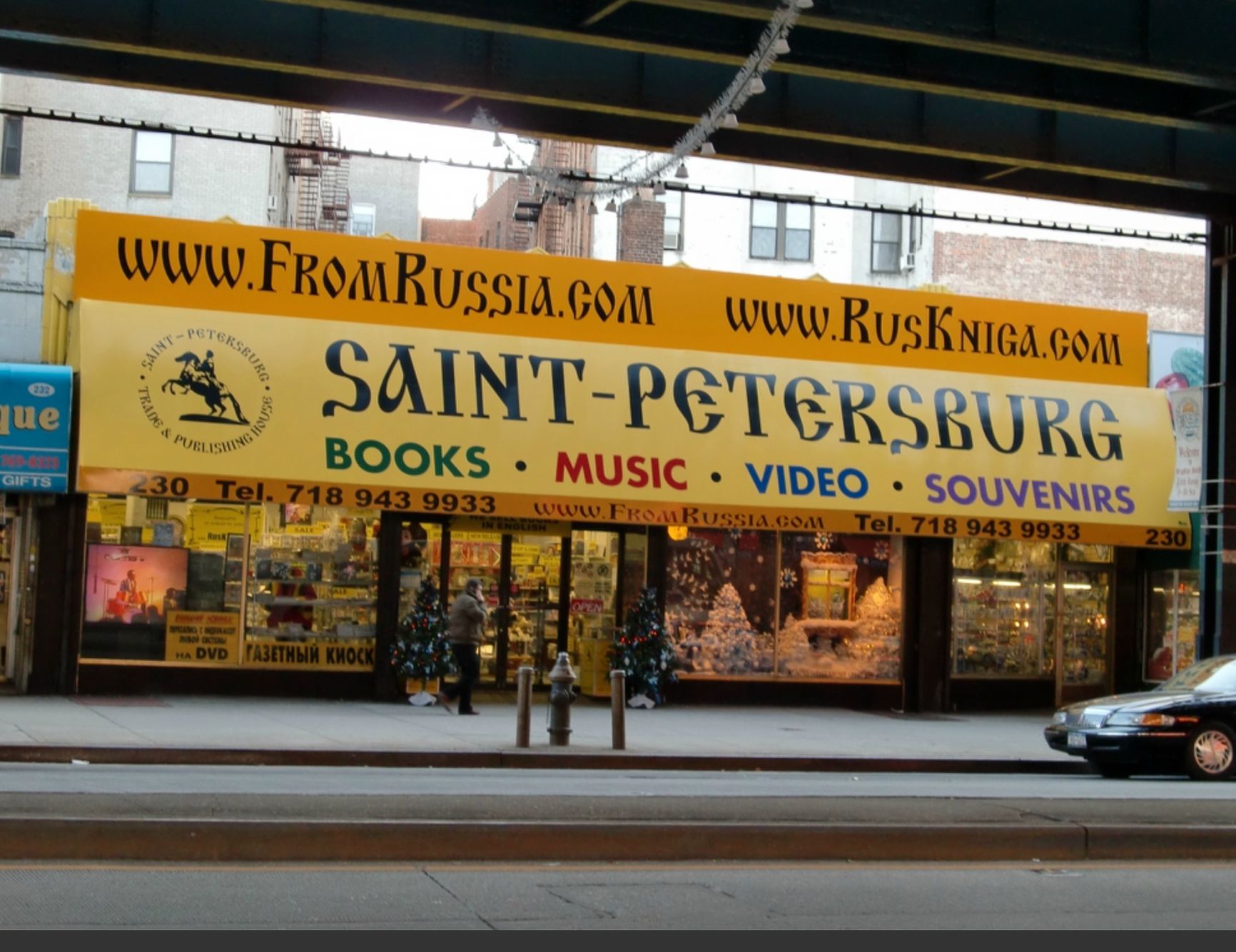

Но не хлебом единым. Запросы души удовлетворяются по тому же принципу, что и живота. В брайтонском супермаркете духа, который ошибочно называется не «Одессой», а «Санкт-Петербургом», продают не только гжель, тельняшки и янтарь, но и музыку, способную утешить душу.

Объединяя Восток с Западом, она складывается из того, без чего нельзя весело жить или сладко грустить. Майя Кристалинская и Том Джонс, Эдита Пьеха и Эдуард Хиль, Далида и Окуджава, Сальваторе Адамо и Бюльбюль оглы. Уникальным этот причудливый концерт делает не разномастная программа, а слушатели, которые могут под нее танцевать, не отделяя эллина от иудея.

С литературой дело обстоит еще интереснее, но тут надо начинать издалека. Библию, как уверяют ученые, евреи дописали в изгнании. В вавилонском плену, чтобы остаться евреями, они составили свод божественных книг, заменивших им родину. Только вдали от нее иудеи сумели ответственно оценить размеры своего общего наследства, распорядиться и восхититься им.

Вспоминая об этом прецеденте, в самые глухие времена белая эмиграция, с которой я встретился, когда работал в старейшей эмигрантской газете «Новое русское слово», сформулировала девиз: «Мы не в изгнании, а в послании».

Добравшись до Америки в разгар холодной войны, я расшифровывал этот ставший клише лозунг наилучшим для себя образом.

— Русской культуре, — рассуждал я, — Библией служила ее «святая», по слову Томаса Манна, литература.

Беда в том, что советская власть и ее экспроприировала, обкорнала и разбавила. Включить в канон Георгия Маркова и Егора Исаева — все равно, что вклеить в Библию «Протоколы сионских мудрецов» и анекдоты про Рабиновича. Изуродованный канон зиял прорехами и менял смысл, делая одних классиков неузнаваемыми, а других — несуществующими.

Исправление этой субстанциальной ошибки представлялось единственной задачей эмиграции, причем именно нашей. Первая волна, бежавшая от революции, ждала возвращения. Вторая, бежавшая от Сталина, панически этого боялась. Третья надеялась, что вернутся если не люди, то книги. Один «Ардис» Карла и Эллендеи Профферов издал сотню столь важных книг, что, заполнив лакуны, они создали несравненно более полную и бесспорную версию канона.

В перестройку этот канон наложился на существовавший в метрополии и победил ее, исчерпав, как мне тогда казалось, смысл нашей эмиграции.

Читательская утопия мешала мне принять простое желание жить за границей без умысла и цели — как дома. Наша эмиграция процветает не только потому, что ей теперь некуда вернуться, а потому, что незачем. Создав вокруг себя родную — но в меру! — среду, она не нуждается в родине, научившись заменять ее собой.

Можно долго и с удовольствием перечислять составные части нашей культуры, но ее нельзя исчерпать. Она ведь и сама не знает пределов собственной всеядности.

Ну кто мог подумать, что такой артефакт, как КВН, переживет СССР, окажется годным к пересадке и, преодолев океан, расцветет в Америке?! Мне говорили, что в одном Нью-Йоркском университете есть две команды, отчаянно сражающиеся друг с другом.

Песни у костра звучат под Нью-Йорком, куда тысячи бардов-любителей съезжаются на палаточные фестивали. Народные танцы или шахматные кружки, школы гимнастики или математики, азарт домино или преферанса, русские библиотеки или выставки, футбол или балет, хор или беговые лыжи, музей нонконформистов или самогона — все, что было нам дорого дома, с успехом пускает корни в чужую почву.

Особенно сегодня, когда вновь уезжают миллионы, чтобы жить, где хотят, а не где родились.

Последняя из этих капризных прогулок по Нью-Йорку приведет в баню. Но сперва ее надо было найти. Ведь в Америку я приехал в роковой для бани час. Конец семидесятых — разгар эпидемии СПИДа. Запуганный народ, который и в мирное время боится своего тела (не говоря уже о чужом), увидел в банях эпицентр порока.

Жертвой навета пала традиционная нью-йоркская баня, которую вместе с бубликами и солеными огурцами евреи из России привезли в Новый Свет на заре ХХ века и назвали на идиш: schvitz. Последним заведением такого рода в Нью-Йорке была одинокая русско-турецкая баня, в которой я не обнаружил ничего ни русского, ни турецкого.

При этом нельзя сказать, что баня вовсе чужда настоящей Америке. Индейцы умели париться в вигвамах, присыпая раскаленные камни, как мне рассказывали друзья краснокожих, психоделическими травами. Не чая выбраться в резервацию и сомневаясь, что меня там примут за своего, я долго ждал поворота общественного мнения, пока меня не нашла благая весть о русской бане в Ясной Поляне (так мы патриотично переводим название городка Fair Lawn, облюбованного и населенного соотечественниками).

Вернувшись после долгой разлуки в русскую баню, я ее не узнал. За время разлуки она спуталась с Римом и покрылась мрамором. Вход в женскую раздевалку сторожила каменная Венера, мужскую почему-то охраняет не Марс, а Меркурий.

В одной парной — сухой пар, в другой, где можно обливаться, мокрый, в третьей посетители дышат эвкалиптом, из четвертой вываливаются в купель с ледяными осколками, в пятой сидят на ощупь в хамаме, в шестой ходят босяком по горячим булыжникам. Из седьмой — финской сауны — ныряют в бассейн, чтобы начать все сначала. И так до тех пор, пока вас не прервет зверский аппетит, который всех гонит к любимому аттракциону: обеду в полотенцах.

Именно пренебрежение этикетом придает банной трапезе аромат ленивой расслабленности. Как в «Гарри Поттере», баня выпихивает в другую, куда более приемлемую реальность. К селедке здесь подают картошку не вареную, а жареную, да еще с грибами, супом называют царскую уху из головизны, а шашлыком — чалахач на косточках. Про водку я промолчу, а про пиво — бочковое с уже чищенной воблой — не смогу.

— Вредно, — скажут мне, — ведь такая баня не лечит похмелье, а является его причиной.

— Верно, — отвечу я, — но так можно сказать про любой праздник, который чреват эксцессами и оттого нам дорог.

Когда баня была от бедности, ее держали в черном теле и на каждый день. Теперь сюда ходят ради катарсиса — физиологической встряски и освежения чувств: опера для тела.

Конечно, как ту же оперу, баню можно ненавидеть, но тогда список физических радостей, и без того сильно уступающих духовным, станет еще короче, а жизнь беднее.

В Нью-Йорке этого не поймут. Ведь не меньше Парижа Хемингуэя, этот город «праздник, который всегда с тобой».

Эпилог

Приехав из страны, где власти сами по себе не меняются, я отнесся к американским президентам с пиететом — как к императорам Древнего Рима, чью историю я знал и любил.

— Каждый президент, — думал я, — создает свою эпоху, служит вехой и позволяет нарезать политику на удобные для учебника куски.

В школу, правда, я уже опоздал, и мне, чтобы влиться в местную жизнь и принять ее на интимном уровне, пришло в голову считать президентов родственниками.

Я так и не отучился от этой привычки, благодаря которой с годами у меня образовался целый фамильный альбом, который открывался на Джимми Картере. Как все приличные люди тогда, он был физиком, любил классическую музыку, страдал от сомнений — но целовался с Брежневым. Последнего наши ему не простили и оставили демократов, чтобы навсегда перейти в лагерь республиканцев. Картер был сносным президентом, но со странностями. Поэтому я отвел ему роль дядюшки, которого любят, но при гостях немного стесняются.

Зато Рейган был рыцарем без упрека и считался дедом нации. Снисходительный к себе и другим, он лучился добродушием, рассказывал советские анекдоты и твердо знал, где добро, где зло, и где империя последнего. Неудивительно, что его все любили, кроме тех, кто ненавидел. В либеральном Сан-Франциско я подобрал студенческую газету, где говорилось, что политикой Рейгана возмущаются люди и звери. Не хватало только «поющих минералов» из Достоевского.

Так и повелось. Буш-старший был всем тем, чем казался Рейган. Строгий и справедливый, он считался суровым отцом Америки.

Билл Клинтон стал ее братом: он играл на саксофоне, был обворожительным и изменял жене.

Буш-младший, который покончил с пьянством и вовремя вернулся в лоно церкви, вписывался в образ блудного сына.

Барак Обама с его экзотическим именем и происхождением представал дальним, случайно нашедшимся родственником.

Ну а патриарх Байден годился стране в прадеды.

Остается Трамп, и я долго не мог подобрать ему место, пока жена не предложила свой вариант: «В семье не без урода».

Я пишу эти строчки в самые странные дни моей жизни в Америке. Впервые столько людей ее боятся, если не ненавидят. Европейцы ощущают себя преданными. Канадцы отказались навещать некогда любимого соседа. Китайцы открыли Австралию, американцы — Новую Зеландию. Пианист Андраш Шифф не выступает на родине из-за Орбана, в России — из-за Путина, в США — из-за Трампа. Мой переводчик, японский профессор, учившийся в Гарварде, написал обиженное письмо: «Мы видели в Америке светоч демократии и пример для подражания. Что вы с ней сделали?!»

Я — ничего, в отличие от семидесяти семи миллионов избирателей. Мне никогда еще не приходилось видеть, чтобы в Америке так отчаянно обожали президента. Даже те поклонники, кто признает за ним отдельные изъяны характера, относятся к ним с симпатией. Так классики соцреализма описывали секретарей парткома: «вспыльчив, грубоват, близок к народу».

В Америке есть, конечно, и другой народ, лишь ненамного меньший, чем первый, но он не знает, что делать, и с ужасом или надеждой ждет, чем все это кончится.

Отсюда пляска на краю бездны, в которую, считают сегодня многие, может свалиться демократия. Америка, с ее начавшимся почти двести пятьдесят лет назад экспериментом, стоит на ребре. Утешает, что не в первый раз.

В XIX веке в Вашингтоне было полно хромых конгрессменов. Политические разногласия часто приводил к дуэлям. На всякий случай принято было стрелять по ногам. Впрочем, не всегда.

Я живу в нескольких милях от памятника двум дуэлянтам, один из которых, вице-президент Аарон Бёрр, убил другого — государственного казначея Александра Гамильтона. Судя по памятнику, противники, как Пушкин с Дантесом, стояли так близко, что промахнуться можно было только нарочно.

Помня о прошлых битвах, которые включали и Гражданскую войну, легче перенести тот бардак, который сейчас царит в столице. Особенно — если держаться от нее подальше и реже обращать на Белый дом внимание.

Каждый раз, когда я слышу «Америка считает, Вашингтон полагает, Соединенные Штаты настаивают», мне приходит в голову, что так говорят те, кто не жил в стране достаточно долго, чтобы понять абсурдность подобных фраз, облегчающих жизнь журналистам.

Никто не способен говорить от лица Америки, потому что его у нее нету. И дело не только в том, что одна половина американцев никогда не может договориться с другой. Важнее то, что они умудряются жить рядом.

Моя соседка справа воткнула на своей лужайке плакат Vote for Tramp на звездно-полосатом фоне. Мой сосед слева наклеил на бампер машины призыв голосовать за демократов, а над крыльцом повесил украинский флаг. Но нас всех объединяет общий знаменатель, в данном случае — розы, которые у обоих растут лучше, чем у меня.

Старожилы знают, что американцам позволяет ужиться тактика умолчания. Этикет запрещает обсуждать три вопроса. Во-первых, зарплату, во-вторых, религию, в-третьих, политику. Важно и то, что последняя меньше всего волнует.

Стоит чуть отъехать от больших городов и университетских кампусов, как Вашингтон кажется далекой, даже чужой столицей.

— Чем ее меньше, тем лучше, — искренне считают не только избиратели Трампа.

Предпочитая местную власть общей, американцы живут сами по себе сколько могут и сколько им дают. И это значит, что, хотя Америка двигается галсами, меняя курс по високосным годам, ее основание покоится на тектонических плитах, которые движутся с геологической, а не политической скоростью.

— Открыть Америку, — решусь сказать, — значит найти ее фундаментальную основу.

Судить о ней проще постороннему. Странными мы кажемся только чужим, потому что свои не видят в себе ничего особенного, уникального, экзотического: люди как люди, жизнь как жизнь, страна как страна.

Но на пришельца, даже если он, как я, изучает эти края полвека, все в Новом Свете предстает действительно новым и безмерно увлекательным. Именно такой взгляд превращает Америку в «Амеррику», позволяя говорить о ней по-своему — с акцентом.