За всю историю соцопросов ни один президент США не встречал свои сто дней президентства с более низким рейтингом, чем Трамп (45%). Сухие цифры не отражают всех внутренних и внешнеполитических последствий прихода новой администрации, масштабы которых оценить еще сложно. Но намного более значимыми были те проблемы, которые сделали Трампа возможным. Кажется, единственное, в чем сторонники и противники Трампа солидарны, так это в том, что его приход не был случайным, а стал следствием окончательно утративших свою эффективность политических институтов и глубокого кризиса доверия в обществе (разница лишь в том, что противники Трампа считают его символом этого кризиса, а сторонники — тем, кто может помочь его разрешить). Эти фундаментальные проблемы, затронувшие и политические институты, и медиа, и систему образования, и гражданское общество, касаются не только США, и они не уйдут с окончанием президентского срока Дональда Трампа. А поэтому разговор об эксцентричных выходках американского президента не должен затмевать главного вопроса: что конкретно привело институты к такому плачевному состоянию и что со всем этим делать.

Аудиоверсия Apple Podcasts / Spotify / YouTube

Кандидат всем назло

Первая итерация разговоров о том, что с политическими институтами в США и в мире что-то не так, началась еще в 2016 году — тогда Трампа избрали на первый срок, британцы проголосовали за «брекзит», а на волне мигрантского кризиса в Европе подняли голову правые партии. В большую моду вошло обсуждение проблемы «фейковых новостей», распространяющихся через соцсети и получающих аудиторию, сопоставимую с аудиторией СМИ.

Но ясного ответа на вопрос о том, что собственно с институтами и с обществом не так, тогда не прозвучало. На смену Трампу пришел Байден, волна правой радикализации в Европе тоже, кажется, стала спадать — и общественность немного успокоилась, переключившись на другие темы. Теперь, оглядываясь из 2025 года, убеждаемся, что тогда был даже не кризис, скорее легкая разминка.

Дональд Трамп не просто вернулся, он вернулся по-настоящему, теперь уже со своей собственной командой и уже ни в чем себе не отказывая. Всё, что когда-то в политике считалось стыдным и приводило к немедленной отставке, Трамп не просто не желает скрывать, а как бы специально выставляет напоказ. Противники пугают избирателей диктаторскими замашками Трампа? Трамп отвечает тем, что обещает в первый же день стать диктатором. Противники упрекают его в ксенофобии? Трамп в ответ не стесняется буквально цитировать нацистов, называя мигрантов «паразитами», которые «портят кровь нашей страны». Противники обвиняют в коррупции? Трамп буквально возьмет в свою команду самого богатого человека в мире, «зигующего» на митингах в его поддержку, и затем станет напоказ рекламировать его бизнес и позволять заключать с ним рекордные госконтракты. Противники обвиняют в том, что Трамп звучит не по-президентски? Трамп в ответ изображает оральный секс с микрофоном и посвящает значительную часть своего предвыборного ралли обсуждению размера полового члена гольфиста Арнольда Палмера. Кто-то говорит о том, что кандидат должен проповедовать семейные ценности? Но весь предвыборный период пресса обсуждает суд Трампа, где он судится с секс-работницей, с которой изменял жене, когда та была беременна. Более того, Трампа успевают признать виновным по уголовной статье, и он становится первым в истории избранным уголовником.

Против всех правил ведет себя Трамп и в международных отношениях. Он умудрился рассориться с обоими соседями: Мексикой и Канадой, поругаться с Европой (из-за НАТО, тарифов и вмешательства в их внутренние дела Маска, поддержавшего местных ультраправых), с Китаем, а затем и со всем миром, введя торговые пошлины на основании формулы, где некие грамотеи просто перепутали тарифы с торговым дефицитом.

Дело не только в самом Трампе, ведь многое из того, что он делает, реализует его предвыборные тезисы, а в том, что за него проголосовала половина избирателей. Можно, конечно, сказать, что избиратель в массе своей никакой идеологией и внешней политикой не интересуется вовсе, зато интересуется ценами, и когда они растут (а инфляция в США, как и в мире в целом, была рекордной), легко голосует за оппозиционного кандидата, обещающего усмирить цены на яйца. Но вот сто дней спустя инфляция только выросла, а почти половина избирателей продолжает поддерживать Трампа.

Да, во все времена и во всех странах при всплеске инфляции растет популярность правых популистов, но в 2023–2024 годах всплеск инфляции (как и всплеск популизма) был глобальным, но почему-то далеко не везде эти популисты смогли прийти к власти. Значит, где-то работают институциональные «предохранители», а где-то — нет. Да и не в одной инфляции дело. Тенденция снижения доверия к общественным и государственным институтам длится десятилетиями, и сейчас она лишь достигла низшей точки.

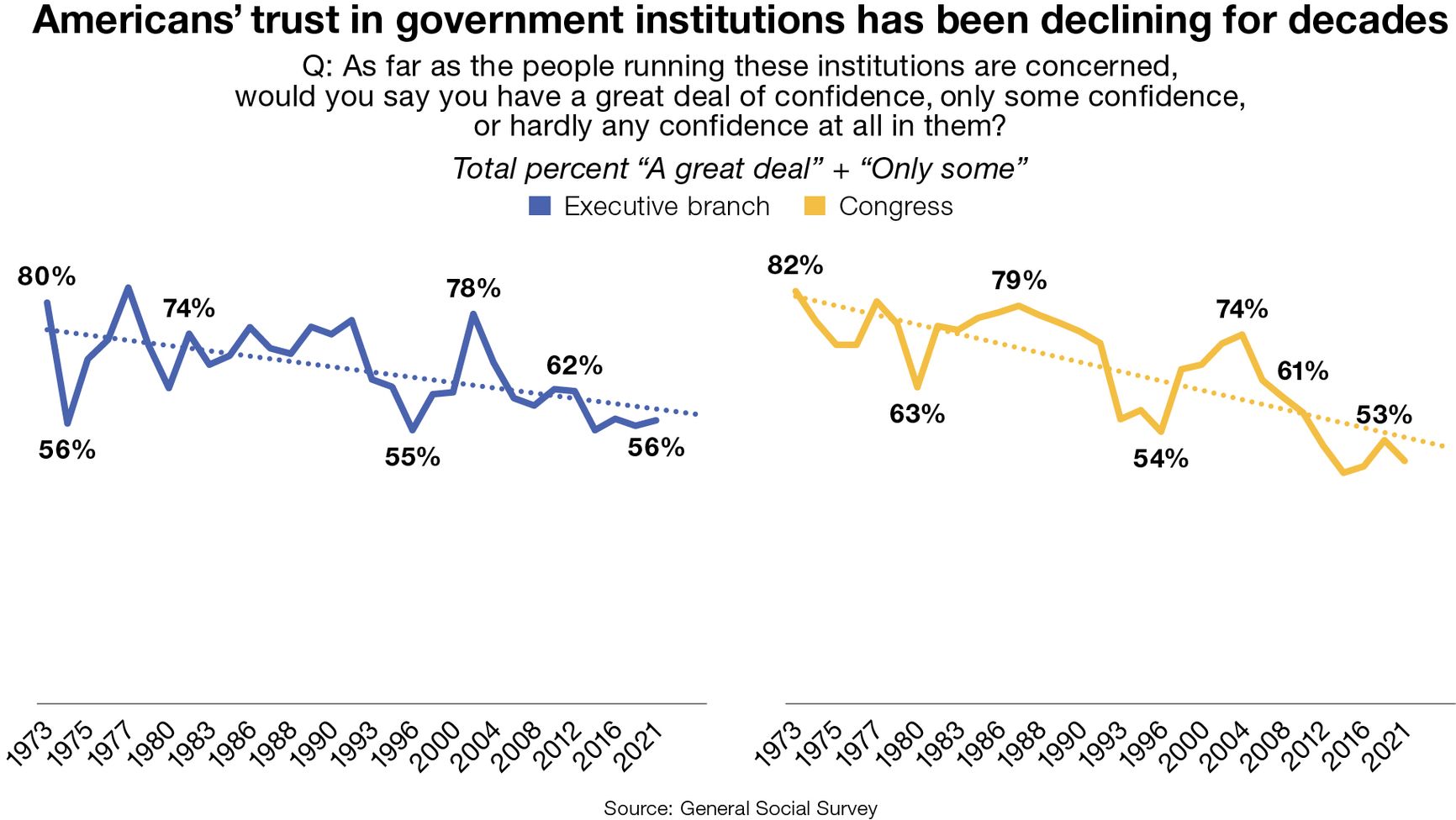

В последние годы лишь около 17–20% американцев одобряют деятельность Конгресса и примерно столько же доверяют правительству, и эти катастрофически низкие цифры были такими и при Байдене, и при первом сроке Трампа, и даже при Обаме. В 1960-х и начале 1970-х годов доверие правительству в США колебалось между 50% и 75%, с середины 70-х и примерно до 2010 года — уже между 25% и 50%, а в последние 15 лет колеблется в районе 20%.

Если доверие ваших избирателей к парламенту и правительству около 20%, это значит, что избиратель голосует не столько «за» своего кандидата, сколько «против» кандидата противника — и соцопросы на всех последних выборах в США подтверждают именно такую логику голосования, причем поляризация общества всё это время росла и с 1990-х годов выросла втрое (если в середине 90-х только 17–20% избирателей относилась «резко негативно» к избирателям другой партии, то к 2020-м годам — уже около 55–60%).

Общая фрустрация и недоверие к политическим институтам — верный залог прихода к власти безумных популистов, россиянам ли этого не знать, или кто-то забыл, как в России на первых выборах в Государственную Думу наибольший процент набрала партия ЛДПР?

Но откуда все-таки взялись само это недоверие и общественная фрустрация, что не так с общественными и государственными институтами в последние 10–15 лет?

Провал политических институтов

Если общество не доверяет институтам, значит, что-то не так с институтами, а не с обществом. А с политическими институтами во многих странах и правда сегодня наблюдаются серьезные проблемы, и особенно с институтами в США, которые смотрелись очень прогрессивно в конце XVIII века, но с того времени успели несколько устареть.

Сегодня уже невозможно отрицать, что американская двухпартийная политическая система работает плохо: во-первых, она способствует поляризации, уничтожая всякую градацию на полутона, а во-вторых, не имеет предохранителя от прихода популистов, так как в ней «победитель получает всё».

Если присмотреться, то с точки зрения правопопулистских настроений США не сильно отличаются от европейских стран: к примеру, в Германии ультраправая АдГ имеет относительное большинство и получает в опросах 26%, во Франции на последних выборах националисты из партии Ле Пен тоже получили относительное большинство, причем еще более весомое — 33%. Но ни в Германии, ни во Франции популисты не получили контроль над парламентом и правительством, потому что остальные партии сформировали коалицию, сработал защитный механизм. В Германии и Франции слишком хорошо помнят, как в Веймарской республике социалисты не пожелали объединиться с коммунистами против Гитлера и чем это кончилось для обеих стран и для мира в целом.

Во Франции при этом стоит двойной предохранитель: там выборы в парламент проводятся в два тура (что сыграло решающую роль в провале популистов). А в США ровно наоборот — в системе оказался заложен двойной стимул в пользу популистов: во-первых, радикалы сливаются с умеренными в рамках одной партии, и если они там в какой-то момент получают относительное большинство (как трамписты в Республиканской партии), то получают контроль над всей партией. Во-вторых, так как партии всего две, то коалиция против популистов невозможна, и если одна партия получает относительное большинство, то она (или поддержанный ею президент) получает автоматически полный контроль.

Трамп победил, набрав 49,9% голосов избирателей, пришедших на выборы (77 млн голосов), при этом на праймериз, судя по опросам, он имел в районе двух третей голосов, то есть изначально у него было около 30% голосов избирателей (как раз примерно столько, сколько популисты имеют в Германии и Франции). То есть примерно 46 млн избирателей в стране, где проживает 340 млн человек, привели к власти Дональда Трампа, не встретив на пути практически никакого сопротивления.

Победа Трампа далеко не единственный пример институционального сбоя. Не просто большинство, а подавляющее большинство американцев (86%) считают, что в США необходимо на федеральном уровне ввести обязательные проверки при покупке огнестрельного оружия на предмет психического здоровья и уголовного прошлого. И несмотря на то, что «шутинги» в американских школах происходят без преувеличения каждый день, в некоторых американских штатах купить пистолет до сих пор так же просто, как кофе в «Старбаксе».

Таким образом доля американцев, которые считают, что такие проверки не нужны, немногим больше, чем если просто сложить долю американцев, имеющих серьезные психические заболевания (5,5%), и американцев, имеющих судимости по уголовным статьям (3%), — то есть те самые категории, которые к оружию надо не подпускать.

Почему же Конгресс так долго и упорно не исполняет волю 86% своих граждан? Возможно, в том числе и потому, что Национальная стрелковая ассоциация США — это крупнейшая лоббистская организация, спонсирующая конгрессменов обеих партий, не жалеющая на отдельных сенаторов и по несколько миллионов долларов. И это лишь те деньги, которые прозрачны, система Super PACs позволяет компаниям в совершенно неограниченных объемах финансировать предвыборные мероприятия любого кандидата, причем источник финансирования будет оставаться непрозрачным. По сути эта система является легализованной политической коррупцией, и она давно вызывает возмущение и медиа, и гражданского общества, и отдельных политиков. По понятным причинам конгрессмены сами себе запрещать эту систему не хотят.

Если деньги имеют легальные рычаги влияния на политику, это не может не сказываться на социально-экономической политике, и мало где мы видим это так наглядно, как в США. И возможно, именно социально-экономические факторы как нельзя лучше объясняют появление Трампа.

Провал социально-экономической политики

Избежав разрушительных последствий Второй мировой войны, США на некоторое время стали локомотивом мирового экономического роста и образцом для подражания, но в последнюю четверть века что-то пошло не так. Формально США всё еще лидируют по производительности труда, но даже по этому параметру есть вопросы — если пересчитать ее не на календарные дни, а на рабочие часы, то окажется, что США уже уступают скандинавским странам и ряду других стран Европы, просто американцы из-за слабого трудового законодательства намного больше работают.

И всё же с производством благ в США всё более-менее хорошо, но вот с их распределением в последнюю четверть века наметились серьезные проблемы. К примеру, в европейских странах беднейшие 50% населения получают в сумме примерно 20% доходов. Так было и в США в 1980-х. Сегодня же беднейшая половина американцев получает уже только 13% общих доходов — почти вдвое меньше!

Что же касается 1% наиболее богатых граждан, то сегодня в европейских странах они зарабатывают около 12% — и в самой Европе считают это показателем высокого неравенства, так как полвека назад эта доля была ближе к 8–9%. В США в 70-х и начале 80-х она тоже была низкой — около 10%, но за это время удвоилась и сейчас превышает 20%! Примерно с середины 1990-х годов 1% самых богатых американцев получает существенно больше доходов, чем беднейшие 50% граждан США!

При этом медианные доходы американцев (посчитанные за вычетом налогов и с учетом инфляции) в США с 1970-х годов выросли очень мало, примерно на 20% (в то время как в таких странах, как Британия и Норвегия, они за это время более чем удвоились). Все последние десятилетия средний американец наблюдал, как на фоне новостей о бьющем рекорды фондовым рынке и появлении всё новых миллиардеров он сам в лучшем случае остался там же, где был (а на самом деле во многих отношениях стал беднее — скажем, за последние 5 лет резко снизилась доступность жилья).

При этом надо учитывать, что доходы отражают только получаемые деньги, но качество жизни складывается не только из этого. Разница заметна с самого рождения: в большинстве стран Европы мать может получить оплачиваемый декретный отпуск (в США нет такого явления), затем отдать ребенка в дешевый или даже в бесплатный детский сад (в США эта услуга есть только в некоторых штатах и лишь по специальным программам для бедных), а после окончания школы можно пытаться поступить в бесплатный университет (в США — только по особым программам в некоторых вузах, в целом же, высшее образование очень дорогое).

Но главная разница — в области здравоохранения: в 2024 году 35% участвовавших в опросе американцев (эквивалент 120 млн человек) отвечали, что не могут позволить себе качественное здравоохранение, а 11% (29 млн) заявили, что в недавнем прошлом были вынуждены отказаться от медицинской помощи из-за ее высокой стоимости.

Десятки миллионов человек, которые не могут позволить себе лечение, обучение в вузе или покупку жилья, и считающие, что это несправедливо, — это ядро того рассерженного электората, который готов проголосовать за любого антисистемного кандидата, и для многих из них уже не так важно, будет ли это крайне левый Берни Сандерс или крайне правый Дональд Трамп, — электораты этих, казалось бы, идеологически противоположных кандидатов сильно пересекаются.

Десятки миллионов, которые не могут позволить себе лечение, обучение в вузе или покупку жилья и считают, что это несправедливо, — это ядро рассерженного электората, готового проголосовать за любого антисистемного кандидата

Но как так получилось, что разъяренные американцы в итоге голосуют за кандидата, который в своей программе, в своих взглядах и даже в своей биографии олицетворяет полную противоположность тому, что могло бы ассоциироваться с необходимыми реформами: борьбой за социальную защиту, борьбой против влияния денег в политике и т.д.? Кто и как смог убедить их в том, что Трамп — самый подходящий для них кандидат? Почему какие-то одиозные правые блогеры оказались в итоге влиятельнее всей хваленой американской прессы?

Вот тут-то и стоит обратиться к фундаментальной проблеме, которая в последние десятилетия стала вызовом не только для США, но и для всего мира, — революции, полностью изменившей структуру информационного потребления и превратившей традиционные медиа, некогда носившие звание «четвертой власти», в беспомощных наблюдателей.

Провал медиа

Доверие к СМИ в США падало примерно такими же темпами, как и доверие к правительству: в 70-х три четверти американцев доверяли медиа, в начале нулевых — уже около половины, и в последние годы — уже менее трети населения. И это не только американская проблема — похожие цифры наблюдаются, например, в Британии, лишь немногим больше доверия во Франции и Германии.

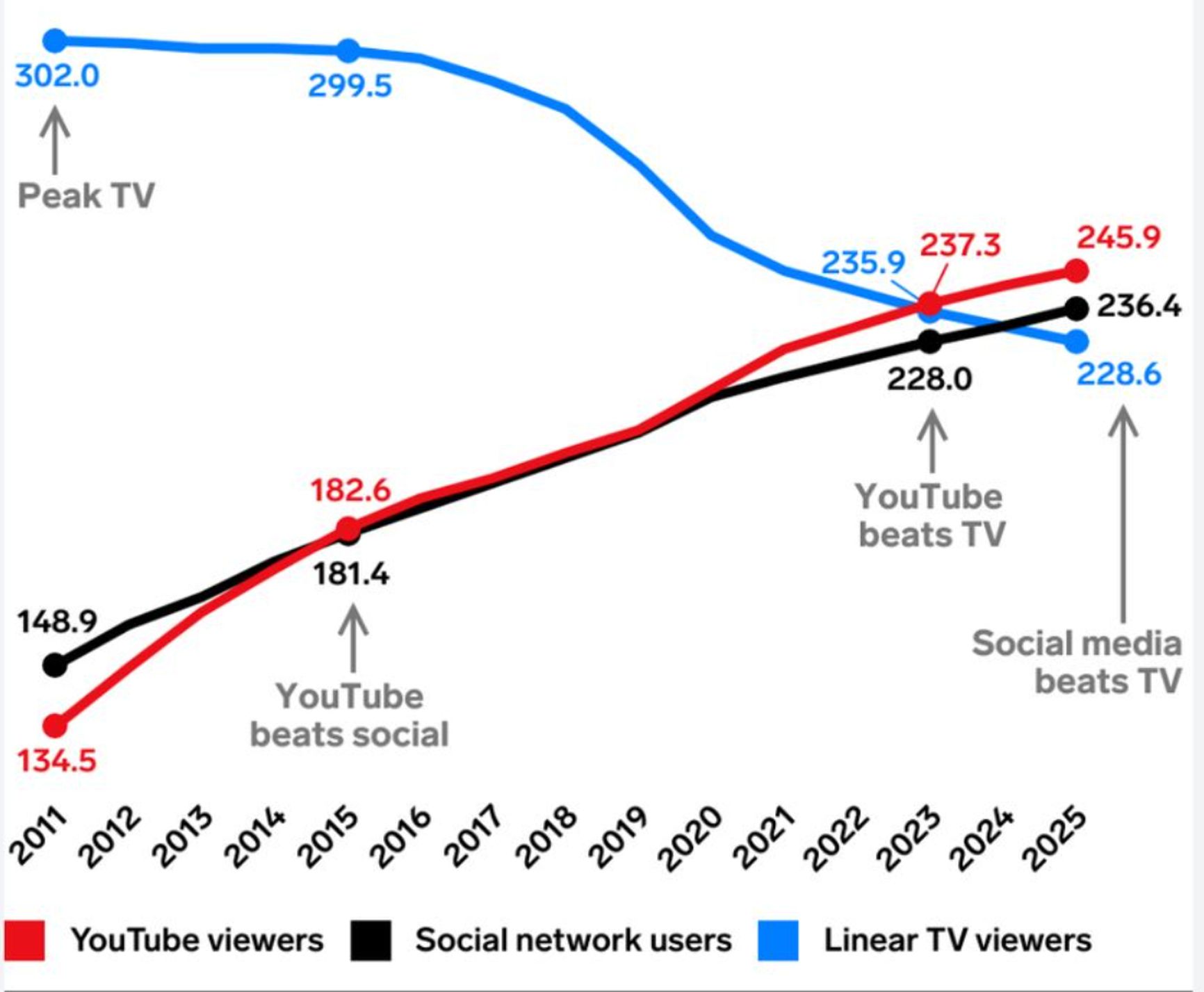

СМИ теряют влияние не только из-за общего снижения доверия, но и из-за масштабного изменения структуры потребления информации аудиторией. В 2023 году YouTube в США впервые обогнал по аудитории телевидение, похожая тенденция наблюдается и в других западных странах. Вслед за YouTube обогнали телевидение по своему охвату и социальные сети.

Источник - Emarketer

Чаще всего типичный американец узнает новости, скролля мобильный телефон. Формально новостные сайты еще обгоняют по популярности соцсети как источник информации, но это может быть лукавой статистикой: «новостные сайты» люди всё чаще потребляют в виде заголовков, которые предлагают им те же социальные сети, и если читатель вообще кликнет на заголовок, то в лучшем случае прочитает два-три предложения, прежде чем продолжить думскроллинг.

Казалось бы, какая разница: телевидение, газеты или соцсети — это же просто еще один способ распространения информации? Есть две причины, почему новый формат принципиально меняет правила игры.

Во-первых, традиционные СМИ теперь составляют лишь небольшую долю от общего потока новостной информации. В жизни до соцсетей человек общался с небольшим кругом своих друзей, коллег и родственников, сегодня же типичный читатель Twitter или Facebook ежедневно волей-неволей знакомится с мнением десятков, если не сотен людей, каждый из которых спешит высказать свое драгоценное мнение по актуальным вопросам мировой политики и экономики, и голос СМИ тонет в шуме голосов разного рода «инфлюенсеров» или просто «френдов». Когда обсуждается спорт или кино, это не имеет значения, но когда обсуждается вопрос о том, надо ли носить маски во время эпидемии коронавируса или снижают ли мигранты средний уровень доходов населения, то оказывается, что вооруженному статистикой эксперту приходится конкурировать в френдленте на равных с десятком более или менее случайных людей.

Конечно, и на телевидение, и в газеты во все времена попадали разного рода проходимцы, но если у журналиста хотя бы есть обязанность сверяться с фактами, то ваш случайный друг из френдленты совершенно официально имеет право брать свое мнение с потолка — и в большинстве случаев будет этим правом пользоваться. А человеческая психология устроена так, что анекдотические свидетельства знакомого человека, особенно если они вызывают эмоции, весят обычно больше, чем сухая статистика, рассказанная журналистом (причем как «знакомый» со временем воспринимается любой, на кого человек подписан и кого регулярно читает/смотрит/слушает).

Во-вторых, соцсети и разного рода агрегаторы новостей оптимизируют рекомендации под вкусы пользователя, и в итоге медиапространство превращается в бесконечное множество пузырей, внутри которых происходит общение людей с общими интересами и политическими взглядами. Главная проблема в том, что это на несколько порядков усиливает эффект, известный как confirmation bias, или склонность к подтверждению своей точки зрения, из-за чего общество поляризуется и люди, общаясь только со сторонниками своих взглядов, постоянно укрепляются в своей правоте и становятся совершенно невосприимчивы к другой точке зрения. Причем какие бы диковинные взгляды ни имел человек и где бы он ни жил, он без труда найдет себе свой «пузырь», в которым таких, как он, будет большинство.

Первый эффект, помноженный на второй, приводит к невероятно быстрому распространению конспирологических теорий и стимулирует распространение всех систем взглядов, построенных на общих страхах и фобиях. Дискуссии в такой среде не модерируются, поэтому часто становятся токсичными и малоконструктивными (что становится дополнительным фактором размежевания «пузырей» и поляризации). Традиционные медиа, такие как CNN или Би-би-си, для которых политическая нейтральность является важной ценностью, пытаются устоять в этом бушующем токсичном океане, но обратной стороной этого становится снижение их остроты (а значит, и влиятельности): опасаясь обвинений в ангажированности они, по сути, частично отказываются от своей субъектности в пользу осторожности. В итоге самыми громкими становятся голоса эмоциональных и радикальных «инфлюенсеров», у каждого из которых появляется своя паства, зачастую довольно агрессивно настроенная.

Журналисты нередко оправдывают снижение своего влияния тем, что «ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны», и в экосистеме соцсетей фейки всегда будут распространяться быстрее, потому что их изначально и делают с прицелом на виральный эффект, и выдумывать эмоциональные и триггерящие фейки всегда будет проще, чем писать настоящие, проверенные новости. В этом есть своя правда, но это не вся правда. Если основные СМИ зададутся вопросом, всё ли они сделали для того, чтобы противостоять дезинформации и донести общественно значимые сведения до максимально широкой аудитории, то выяснится, что вообще-то на этом фронте сделано было до смешного мало.

Большинство американских газет вообще закрыто пейволом, и уже одно это способствует образованию пузыря, когда контент издания потребляют единомышленники издания, готовые за этот контент платить. А в телевизионном контенте чрезвычайно мало программ, просвещающих аудиторию по самым болезненным политическим темам и разоблачающих конспирологические теории.

Можно сколько угодно говорить, что «разоблачение фейков не работает» — но ведь вы даже не попробовали! Фактчекинговые проекты — это, как правило, небольшие нишевые интернет-издания, которым крайне редко дают площадку на крупнейших медиаплатформах, не удивительно, что такой фактчекинг конкурировать с дезинформацией не может. Политические и экономические просветительские проекты на телевидении и в крупнейших СМИ, которые бы простым языком разъясняли, как всё устроено, — тоже скорее исключение.

В итоге получается, что человек при пассивном потреблении контента постоянно сталкивается с фейками и конспирологией, но с их разоблачением и с тем, как всё обстоит на самом деле, он может ознакомиться только если сам активно начнет искать информацию, а таких всегда будет меньшинство. Только если журналисты начнут действовать проактивно и станут таргетировать свои материалы по смыслу и по формату на аудиторию, ныне им не доверяющую, пытаться бороться за эту аудиторию — можно будет сказать, что долг выполнен и они «хотя бы попытались». А пока вывод простой: если три четверти населения не доверяет журналистам, значит, журналисты что-то делают не так.

Справедливости ради, просвещение — это задача не только журналистов, но и системы образования. И последние события показывают, что этот институт провалился не в меньшей степени.

Провал образования

В каком-то смысле образование сегодня переживает невиданный в истории человечества подъем: благодаря развитию YouTube информационное пространство полно просветительских видео для всех типов аудитории — от пятилетних детей до профессоров; ведущие университеты мира всё чаще выкладывают в открытый доступ свои образовательные курсы, библиотеки оцифровывают книги, любой босоногий подросток из Индии или Африки, имея доступ к интернету (а две трети населения планеты имеют к нему доступ), может научиться более или менее всему, было бы желание.

Но обратная сторона этого взрывного роста знаний заключается в том, что образовательные программы вместить их не могут, и потому постепенно переключаются с обучения знаниям на обучение навыкам. Подразумевается, что детям в школе надо давать только базовые знания, остальное они смогут найти сами, но какое знание в современном мире является базовым, а какое нет? Консенсуса по этому поводу в обществе нет. Впрочем, при любых критериях оценки базовых знаний значительная часть населения как в США, так и в других странах, ими не обладает. 21% взрослого населения в США функционально неграмотны (в России, к слову, доля примерно такая же), у 54% уровень не дотягивает до 6-го класса.

В условиях, когда каждый пятый не может даже нормально читать и писать, обсуждать политическое просвещение даже как-то неловко. И всё же последние события показывают, что одной из задач среднего образования должно быть не только повествование о семействе крестоцветных и законе Ома, но и о том, как возникает инфляция, почему повышение тарифов может быть вредным или как влияет миграция на уровень доходов. Даже древние греки знали, чем отличается охлократия (власть толпы или власть большинства) от демократии (власти народа), но две с половиной тысячи лет спустя политики с высоких трибун и их сторонники в соцсетях продолжают называть демократию «властью большинства», искренне не понимая, почему суд имеет какое-то право отменять решения избранного большинством президента.

В России — стране с предсказуемым будущим и непредсказуемым прошлым — каждая власть переписывает учебники истории, понимая значимость исторической памяти в политике. Но в диктатурах это почему-то понимают лучше, чем в демократиях. Для того чтобы избирателя коробило от фраз кандидата про «паразитов, портящих кровь нашей нации», надо, чтобы избиратель на уровне рефлекса собаки Павлова мгновенно понимал, откуда идет эта лексика и какие последствия это влечет. Судя по реакции немцев на жесты Илона Маска, там рефлексы эти еще худо-бедно сработали, но в США и не было никогда столь болезненной прививки, а значит, система образования должна компенсировать это утроенным усилием — не похоже, что это происходит сегодня.

Учителя в свое оправдание могут сказать: «Мы не имеем влияния на государственные стандарты образования, и что вы от нас хотите, если государство решило ликвидировать Министерство образования как таковое?» И действительно, сама система образования себя защитить не может, это может сделать только гражданское общество — если бы решение о ликвидации Минобра было встречено миллионными протестами, глядишь, его бы и не приняли (это касается, впрочем, и всех остальных одиозных решений Трампа). Но гражданское общество — хваленое американское гражданское общество, которое с самого появления США было образцом для подражания, — похоже, также переживает не лучшие времена.

Провал гражданского общества

Казалось бы, если политики и журналисты могут быть оторваны от общества, то организации и движения гражданского общества представляют его просто по определению. Но в действительности это не так очевидно, как кажется. Трамп в своей агитации использовал активистские движения как жупел для своих избирателей, изображая их городскими сумасшедшими, пытающимися нормализовать всяческие извращения. Это типично для правой повестки, но вопрос не в том, прав ли Трамп в своей агитации, а в том, почему она работает. А раз она в значительной степени работает, значит, значительная часть общества не считает, что активистские организации их представляют.

К примеру, не вызывает сомнений тот факт, что в США до сих пор еще много острейших проблем в области прав женщин. Отсутствие оплачиваемого декретного отпуска и бесплатных детских садов — явный тому пример: о какой карьере можно говорить, если женщина лишена самой базовой социальной поддержки? Домашнее насилие также остается острой проблемой, и в США в этом смысле ситуация хуже, чем во всех европейских странах. Однако в медиапространстве движение за женские права сегодня не ассоциируется с борьбой за социальную поддержку или с борьбой с домашним насилием, гораздо громче звучат сражения вокруг феминитивов, сексуальной объективации в рекламе и неправильных ролевых моделях в детских сказках.

Судя по всему, не все женщины, страдающие от семейного насилия или отдающие последние деньги за няню для ребенка, ощущают, что борьба за феминитивы защищает их права. Когда же борьба принимает действительно предметный и практический характер — это заметно сразу, как это было с борьбой против запрета на аборты. Но пространство гражданского общества слишком зашумлено активностью, которая не имеет никакого практического значения для людей, реально нуждающихся в защите гражданского общества.

Лицемерие этого псевдоактивизма понятно даже самому необразованному избирателю, поэтому он и не доверяет гражданским движениям. Сегодня каждый студент-гуманитарий, который по какой-то причине еще не получил диплом по гендерным исследованиям, обязательно станет специалистом по колониализму. Идея заботиться о странах третьего мира — благородная и правильная идея, но если она столь популярна, где же многотысячные демонстрации с требованием спасти 25 млн голодающих в Судане, которые неизбежно пострадают еще сильнее от закрытия USAID? Сколько вообще специалистов по колониализму реально покажут Судан на карте? Это лицемерие, конечно, не чисто американское явление.

В России из борцов с колониализмом можно было бы набрать несколько дивизий (и набрали бы, если бы они вовремя не осели в тбилисских горизонтальных фрик-кафе), но говорить о порабощенных народах совсем не то же самое, что бороться с настоящим рабством (а можно не сомневаться, что девять из десяти российских Twitter-активистов даже не знают, что в России более миллиона человек находятся в самом настоящем трудовом рабстве, а всего в той или иной форме рабства — почти 2 млн человек). При этом с настоящим-то рабством в России почти никто не борется, кроме крошечных организаций вроде освобождающего трудовых рабов движения «Альтернатива», потому что настоящий активизм — это сложно, это зачастую опасно, это требует усилий и искренней мотивации.

Хотя действия Трампа и привели к протестам, местами даже весьма масштабным, пока интенсивность этого протестного движения явно недостаточна для того, чтобы иметь какое-то серьезное влияние. Но Трамп уйдет менее чем через 4 года, а проблема недоверия в обществе останется, и пока активистское движение не обернется к реально насущным проблемам людей, ныне чувствующих себя всеми брошенными, это доверие не вернется.

Что делать?

Если бы Дональда Трампа не было, его стоило бы придумать. Несколько десятилетий в США и многих других странах мира общество всё более теряло доверие к правительству, парламенту, медиа и активистам, это говорит о деградации институтов и, видимо, для того чтобы общество начало обращать на это внимание, потребовалось, чтобы самую влиятельную страну мира возглавил уголовный преступник, обещающий стать диктатором и угрожающий захватить Гренландию. С Гренландией, скорее всего, будет всё в порядке, и никакой диктатуры в США не наступит — скорее всего, мир отделается легким испугом. Но, возможно, для общества это шанс серьезно задуматься о том, что конкретно может вернуть его в нормальное состояние, когда избиратели будут считать, что парламент представляет их интересы, что СМИ их не обманывают, что гражданское общество способно их защитить.

Сама постановка этого вопроса и само желание вернуться к нормальности было бы уже большим шагом вперед, потому что какими эти институты должны быть в идеальном мире, секретом не является: к счастью, перед нами пример нескольких десятков стран, где с политическими институтами и общественным доверием всё не так ужасно. Некоторые реформы были бы очевидны (например, те, которые ограничивают роль денег в избирательных кампаниях), некоторые было бы провести сложнее (например, как уйти от двухпартийной политической системы?).

В некоторых случаях реформы могли бы быть примером для отраслевых дискуссий: к примеру, в сфере медиа идут дискуссии о том, что СМИ, фокусирующиеся на общественно значимых темах с высокой добавленной стоимостью, производят общественное благо, а потому могут финансироваться напрямую из налогов (как Би-би-си) или через финансируемые сразу многими государствами профильные фонды — это позволяет СМИ быть одновременно независимыми от конкретных групп интересов и не закрывать материалы пейволом.

В некоторых случаях реформы будут сталкиваться с объективными сложностями, как, например, в случае с реформой образования, где очень сложно определить, кто и по какой процедуре должен очертить контуры «обязательного знания», необходимого людям, чтобы не просто найти подходящую работу, но и чтобы быть гражданами, обладающими пониманием устройства общества и исторической памятью. Но если начнется общественная дискуссия о том, что такая задача вообще стоит, то половина проблемы будет уже решена.

Многие за первые 100 дней Трампа успели пожаловаться на то, что им кажется, что мир начал сходить с ума. В каком-то смысле так оно и есть. Но электрический шок иногда бывает полезен. Кажется, его до сих пор периодически используют при эпилепсии. Но мало просто надеяться на целительный эффект, надо что-то сделать, чтобы он был. Давайте сделаем!